[마담P의 오경제] 이재명 정부, 산업재해 수사 패러다임 바꾼다

'노동자 출신 대통령'의 경고…SPC·태안화력 연이은 압수수색

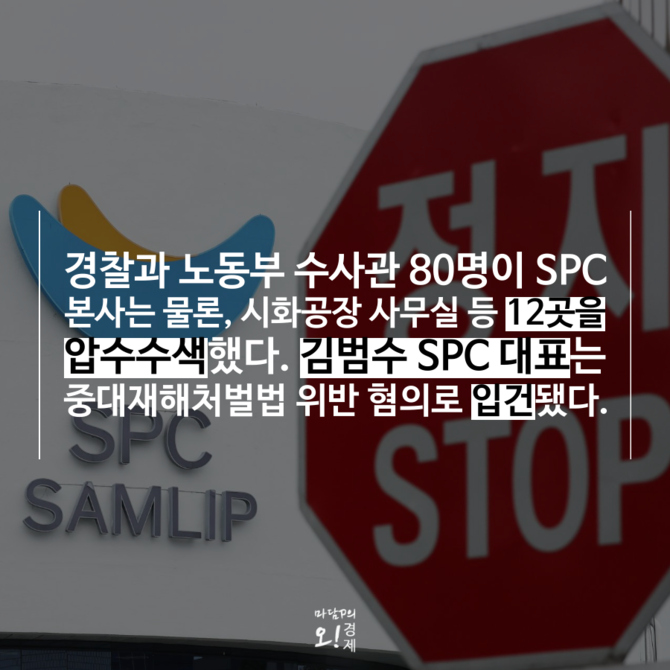

[프라임경제] 지난 17일 경찰과 고용노동부가 SPC삼립(005610) 본사와 시화공장 등 12곳에 대한 압수수색에 나섰다. 지난달 SPC 시화공장에서 발생한 여성 노동자 사망 사고와 관련된 강제 수사였다. 사고 발생 29일 만에 이뤄진 전방위적 조치다.

이를 두고 이재명 정부 출범 이후 산업현장에서 벌어지는 죽음을 바라보는 국가의 태도가 근본적으로 달라졌다는 방증이라는 분석이 나온다. '노동자 출신 대통령'이라는 상징이 선언에 그치지 않고 정책과 수사로 이어지고 있다는 것이다.

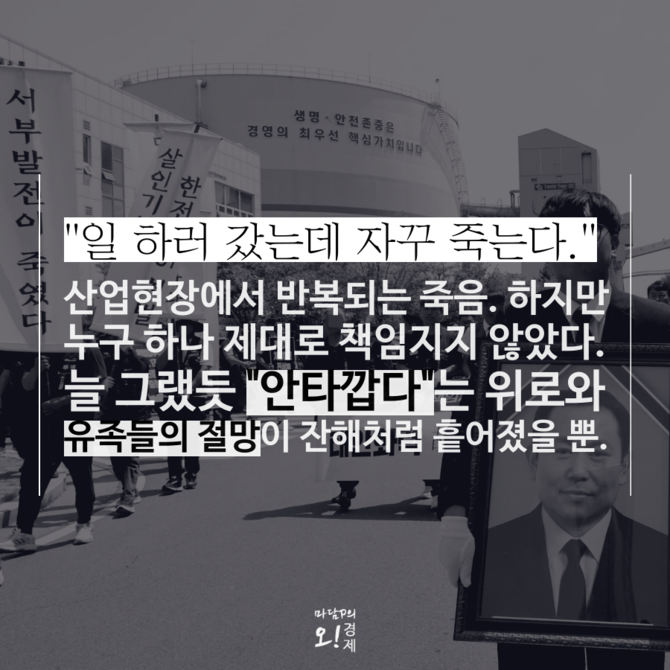

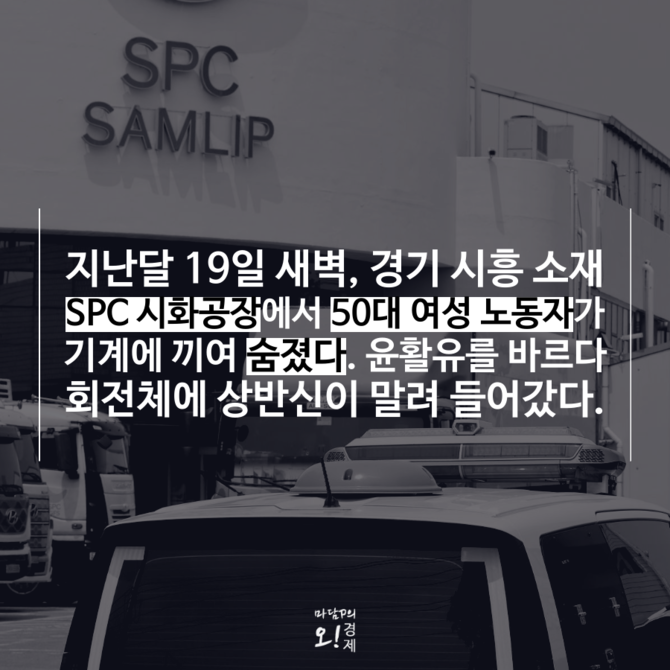

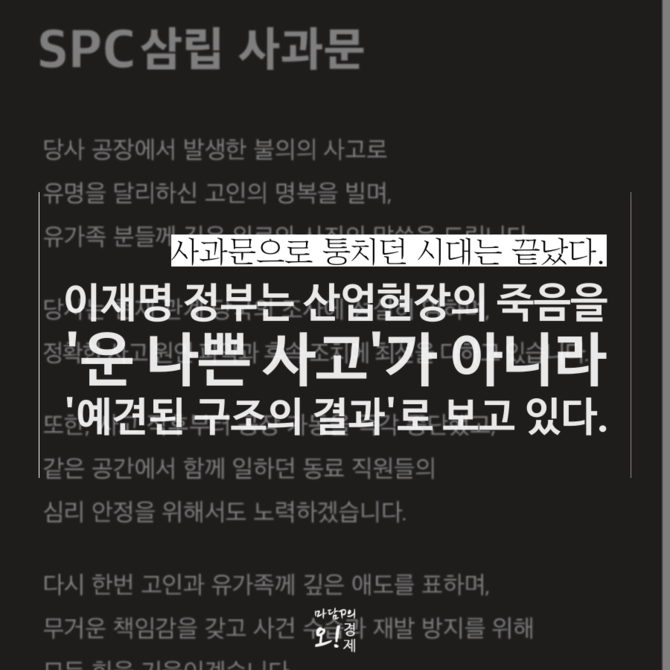

앞서 지난달 19일 새벽 SPC 시화공장 생산라인에서 윤활유를 도포하던 50대 여성 노동자가 회전체에 끼어 숨졌다. SPC 본사는 "안타까운 사고"라며 사과문을 발표했지만 여론은 냉담했다. 2022년 평택 공장에서 발생한 사망 사고 이후 반복된 인명 피해였기 때문이다.

문제는 사고 후 수사의 진행 속도였다. 수사기관은 세 차례에 걸쳐 압수수색 영장을 청구했지만 법원은 모두 기각했다.

수사 지연이 장기화되면서 검찰이 소극적으로 사건을 다루고 있다는 '봐주기 의혹'도 불거졌다. 실제로 경찰과 노동부가 준비한 영장 신청서는 네 번째 시도 끝에야 법원에서 발부됐다.

이달 초 또 다른 사고가 있었다. 충남 태안화력발전소에서 절삭 가공 작업을 하던 하청의 재하청 소속 노동자 김충현씨가 공작기계에 끼어 목숨을 잃었다. 한전KPS의 재하청 업체 소속 비정규직 노동자였던 김씨는 혼자 작업 중이었다.

이번엔 당국이 재빠르게 움직였다. 지난 16일 경찰과 고용노동부는 한국서부발전, 한전KPS(051600), 하청업체 사무실까지 포함해 80여명 규모의 수사인력을 투입해 대규모 압수수색에 착수했다. 단순한 과실이 아니라 작업지시 체계와 구조적 책임을 겨냥한 수사였다.

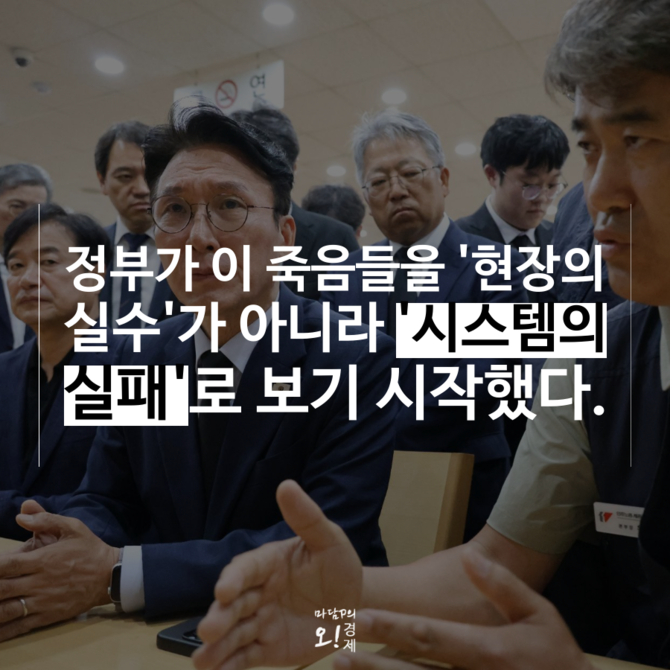

정부는 일련의 사건들을 '현장의 실수'가 아니라 '시스템의 실패'로 보기 시작했다. 이재명 대통령은 "산업현장에서 일어나는 죽음은 더 이상 사적인 일이 아니다"라는 인식을 여러차례 밝힌 바 있다.

정치권도 책임 규명과 재발 방지를 위한 시스템 구축에 집중하는 모양새다. 국회는 상임위 차원에서 SPC에 대한 청문회를 추진 중이다. 태안화력 사망 사고 역시 국무조정실 주도로 재발방지 협의체가 꾸려지고 있다.

산업재해가 사후 처리에서 사전 대응의 영역으로 이동하면서 단지 사과문을 내고 책임자를 교체하는 방식이 아니라, 실제 형사 책임을 묻고 제도 개선을 병행하는 구조로 전환되는 모양새다.

한 노동계 관계자는 "그동안 수많은 죽음이 있어도 기업은 사과 한 장이면 됐다"며 "이번 정부 들어 처음으로 사고 이후가 아니라 구조 그 자체를 문제 삼기 시작했다"고 평가했다.

반복되는 죽음은 구조의 책임이라는 시각으로, 원청과 경영책임자에게 형사적 책임을 묻기 시작했다. 노동자의 죽음을 더는 현장의 문제로만 두지 않겠다는 메시지가 정책과 수사로 구현될지 귀추가 주목된다.

ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지

![[포토] 홈쇼핑업계, AI컨택센터 기반 주문·상담 자동화 가속](https://www.newsprime.co.kr//data/cache/public/photos/cdn/20250729/art_696835_1752857291_245x140.jpg)