[마담P의 오경제] 정의선 28조 싸들고 트럼프 품에…정부는 없었다

현대차 4년 간 美에 210억 달러 신규 투자 발표…취업난 허덕이는 국내는?

이수영 기자

| lsy@newsprime.co.kr |

2025.03.25 15:04:43

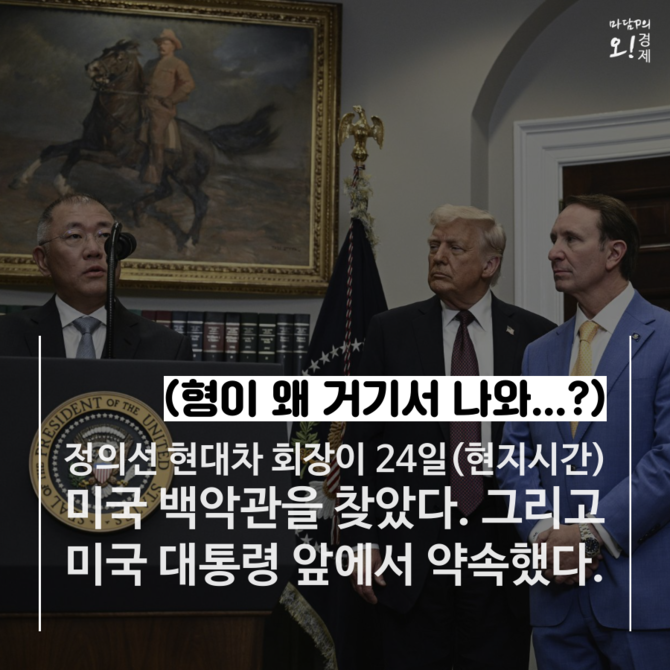

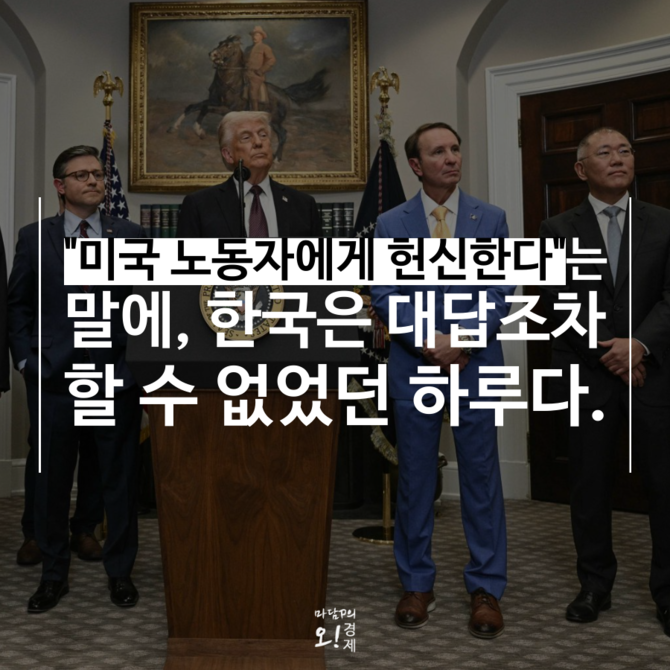

[프라임경제] 정의선 현대차그룹 회장이 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관에서 만나 210억 달러(약 28조원) 규모의 미국 내 신규 투자를 발표했다. 이는 현대차의 전기차, 철강, 부품·물류, AI, 항공모빌리티 등이 포함된 역대 최대 규모 해외 투자다.

이번 결정에는 △전기차 생산 확대 86억 달러 △부품·물류·철강 부문에 61억 달러 △미래산업·에너지 분야에 63억 달러가 각각 투입된다. 루이지애나에는 연간 270만 톤 규모의 전기로 제철소가 세워지며 조지아주 메타플랜트는 연 30만대에서 50만대 규모로 증설된다. 앨라배마와 기아의 기존 공장을 포함하면 현대차의 미국 내 생산능력은 120만대에 이를 것으로 보인다.

이는 단순한 설비 확장이 아니라 미국 내 완성차와 부품, 철강, 미래기술이 통합된 수직계열화를 의미한다. 이에 따라 현대차의 핵심 생산과 기술 중심이 국내에서 해외로 구조적으로 이동하고 있다는 우려가 커지는 상황이다.

현대차의 미국 현지 생산 확대는 국내 고용시장과도 직결된다. 자동차 1대 생산은 최대 9명의 고용 효과를 가진다. 120만대 기준으로 단순 환산하면 40만명 이상의 고용 파급효과가 한국이 아닌 미국에서 발생하는 셈이다. 부품사 또한 납품 축소나 해외 이전 압박을 받으면서 청년층의 제조업 진입 기회도 줄어들 수밖에 없는 구조다.

정상적인 정부였다면 이 같은 대규모 해외 투자를 전략적 협상의 지렛대로 활용했을 것이란 지적도 나온다. 방위비 분담, 통상 규제, 기술 협력 등에서 상호주의 원칙을 적용할 수 있는 기회였지만 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 이후 내란 사태가 장기화되면서 한국 정부는 별다른 역할 없이 기업의 단독 발표에 머물렀다.

현대차는 IRA(인플레이션 감축법)로 인한 보조금 요건을 이유로 미국 현지화가 불가피하다는 입장이다. 하지만 이 같은 결정이 한국 내 고용과 기술 중심의 이전까지 정당화하는 것은 아니라는 비판도 나온다.

한편 정의선 회장이 미국에 보여준 210억 달러는 단순한 투자가 아니라 전략적 선택의 결과로 볼 수 있다. 무엇보다 한국 정부가 아무런 전략도, 협상도 보여주지 못했다는 점에서 단지 한 기업의 문제가 아니라 정부 시스템 공백이라는 측면에서 더 큰 문제로 남을 수 있다.

ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지

![[포토] 홈쇼핑업계, AI컨택센터 기반 주문·상담 자동화 가속](https://www.newsprime.co.kr//data/cache/public/photos/cdn/20250729/art_696835_1752857291_245x140.jpg)