'빈익빈부익부 심화' 부채 줄고 자산 늘었는데…자산 격차 역대 최고치

2024년 가계금융복지조사 결과, 가구당 부채 9128만원...1인가구 등 영향

박대연 기자

| pdy@newsprime.co.kr |

2024.12.10 23:14:59

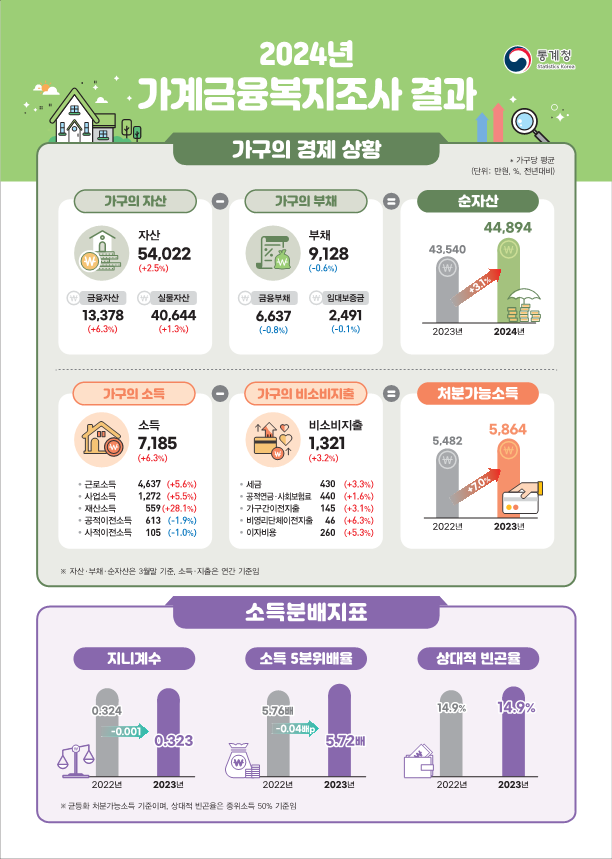

2024년 가계금융복지조사 결과. ⓒ 통계청

[프라임경제] 올해 가구당 평균 자산은 늘고, 부채는 통계 작성 이래 처음으로 감소했다. 하지만 자산 격차는 더욱 벌어진 것으로 나타났다. 고소득층의 자산은 증가한 반면, 저소득층의 자산은 감소하면서 자산 양극화가 심화된 모습이다.

9일 통계청·한국은행·금융감독원이 함께 발표한 '2024년 가계금융복지조사 결과'에 따르면 올해 3월 말 기준 가구당 평균 자산은 5억4022만원으로 전년 대비 2.5% 늘었다.

자산은 지난해 집값 하락 영향으로 11년 만에 처음 감소했는데, 올해 다시 증가 전환된 것. 예금·주식 등 금융자산(1억3378만원)과 부동산 등 실물자산(4억644만원)은 각각 6.3%, 1.3% 증가했다.

가구당 평균 부채는 9128만원으로 전년 대비 0.6% 감소했다. 가구당 부채가 줄어든 것은 2012년 관련 통계 작성 이래 처음이다. 세부적으로 보면 담보·신용대출을 포함한 금융부채가 6637만원, 임대보증금이 2491만원으로 각각 0.8%, 0.1% 줄었다. 부채를 보유한 가구 비율 역시 60.7%로 1.4%p(포인트) 줄었다.

이처럼 자산은 증가하고, 부채는 줄었는데, 양극화는 더 심화됐다. 자산에서 부채를 뺀 순자산으로 소득분위별을 살펴보면 3억원 미만의 순자산 비율은 56.9%다. 이는 지난해 57.5%보다 0.6%p 줄었다. 반면 10억원 미만 순자산 비율은 10.9%로 지난해 10.3%보다 0.6%p 증가했다. 순자산 양극화가 더 심화됐다는 얘기다.

이로 인해 가구당 평균 부채는 감소했지만, 부채를 보유한 가구의 평균 부채금액은 증가했다. 부채 보유가구의 평균 부채 보유액은 1억5043만원으로 전년에 비해 1.6% 증가했다. 아울러 가구당 평균 부채가 줄어든 것은 금융부채가 상대적으로 적은 1인 가구나 고령 가구가 늘어난 인구 구조 변화 때문이다. 가계 빚이 늘고 있지만 가구 수가 쪼개져 늘어나다 보니 평균치를 끌어 내린 것으로 분석된다.

실제로 통계청이 이날 발표한 1인가구 현황에 따르면 지난해 1인가구는 782만9000가구로 전체 가구의 35.5%를 차지한다. 1인가구 비중은 2019년 처음 30%를 넘어선 데 이어 매년 역대 최대치를 갈아치우고 있다. 결혼이 줄고, 기대수명이 늘어난 가운데 배우자를 잃고 혼자 사는 노인이 늘어나고 있다. 연령대별로 보면 70세 이상이 19.1%로 가장 큰 비중을 차지했다. 5명 중 1명꼴이다. 이어 29세 이하(18.6%), 60대(17.3%), 30대(17.3%) 순이다.

박은영 통계청 복지통계과장은 "부채가 없거나 규모가 적은 1인 가구, 60세 이상 가구 등이 늘면서 부채 보유 비율이 감소하고 전체 평균을 감소시킨 것"이라고 분석했다.

순자산을 소득 분위별로 살펴봐도 불평등이 강화했다. 자산이 가장 많은 10분위가 전체 가구 자산의 44.4%를 차지했는데, 이는 전년 대비 1%p 늘어났다. 반면 하위인 8·9분위의 점유율은 12.3%, 18.6%로 각각 0.2%p, 0.3%p 감소했다.

다섯개 분위로 나눠봐도, 소득 하위 구간인 1·2·3분위는 순자산이 각각 2%, 1.6%, 2.3% 줄어들었다. 반면 상위 분위인 4·5분위는 각각 3.9%, 6.6% 증가했다. 상위 소득 가구의 순자산 증가가 전체 순자산 증가세를 견인한 셈이다.

순자산의 불평등을 나타내는 순자산 지니계수는 0.612로 전년 대비 0.007 증가했다. 지니계수는 소득 불평등 정도를 나타내는 지표로 0이면 완전 평등, 1이면 완전 불평등을 뜻한다.

다만 순자산이 아닌 여타 처분가능소득 등 분배지표는 소폭 개선됐다. 지난해 균등화 처분가능소득 기준 근로 연령층의 지니계수는 0.302로 전년 대비 0.001p 하락했다. 균등화 처분가능소득이란 가구가 직접 벌어들인 소득에서 국민연금 등 공적이전소득을 더하고 세금 등 공적이전지출을 뺀 소득이다.

또한 지난해 5분위(상위 20%) 고소득층의 소득이 1분위(하위 20%) 저소득층보다 5.72배 높았던 것으로 나타났다. 전년 5.76배 대비 0.04배p 감소했다. 66세 이상 은퇴 연령층의 처분가능소득 5분위 배율은 전년 수준(7.11배)을 유지했다. 상대적 빈곤율은 39.8%로 전년보다 0.1%p 증가했다.

ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지

![[포토] 홈쇼핑업계, AI컨택센터 기반 주문·상담 자동화 가속](https://www.newsprime.co.kr//data/cache/public/photos/cdn/20250729/art_696835_1752857291_245x140.jpg)