[프라임경제] 연이은 지진으로 국민 불안이 고조된 가운데 가장 기민하게 작동해야 할 재난방송에 구멍이 뚫렸다는 비판이 적지 않다. 그런데 재난방송 관리 및 감독 의무가 있는 방송통신위원회(위원장 최성준·이하 방통위)가 이 같은 책임이 있는지조차 몰랐다는 정황이 포착됐다.

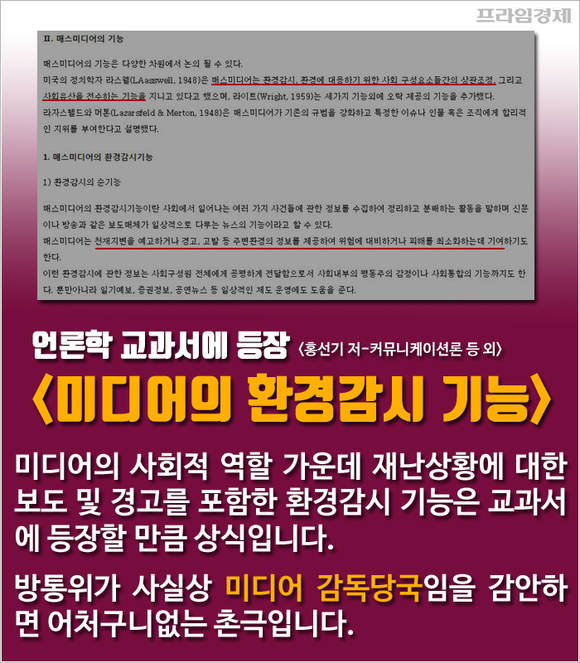

언론학 교과서에 등장할 정도로 재난상황에 대한 보도 및 경고를 포함한 환경감시기능은 미디어의 기본 역할 중 하나이고 방통위가 미디어 감독당국임을 감안하면 어처구니없는 촌극이다.

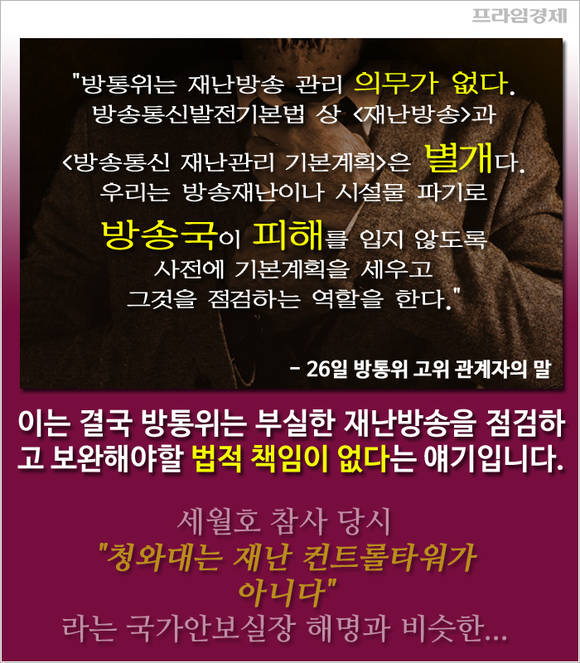

26일 방통위 관계자는 본지와의 인터뷰에서 "방송통신발전기본법 상 '재난방송'과 '방송통신 재난관리 기본계획'은 별개"라며 "우리는 방송재난이나 시설물 파기로 방송국이 피해를 입지 않도록 사전에 기본계획을 세우고 그것을 점검하는 역할"이라고 강조했다.

결국 부실한 재난방송을 점검하고 보완해야 할 법적 책임이 없다는 얘기다. 이는 총 304명이 희생된 세월호 참사 당시 김장수 청와대 국가안보실장이 "청와대 국가안보실은 재난 컨트롤타워가 아니다"라고 주장했던 상황을 떠올리게 한다.

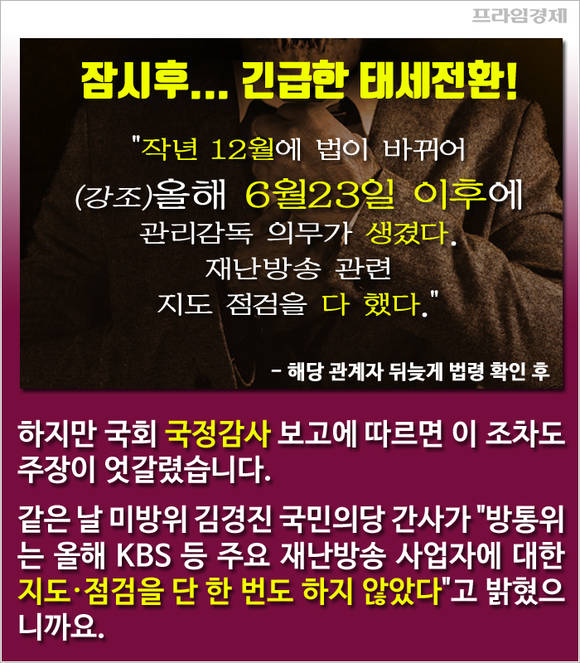

그런데 뒤늦게 개정 법안을 확인한 방통위 관계자는 재차 기자에게 "작년 12월에 법이 바뀌었고 올해 6월23일 이후 관리감독 의무가 생겼다"며 "재난방송 관련 지도·점검을 다했다"고 말을 바꿨다.

그러나 이는 국회 국정감사 보고 내용과도 엇갈린다. 같은 날 국회 미래창조과학방송통신위원회 국민의당 간사인 김경진 의원(광주 북구갑)은 "방통위가 올해 KBS 등 주요 재난방송 사업자에 대한 지도·점검을 단 한 번도 하지 않았다"고 밝혔다.

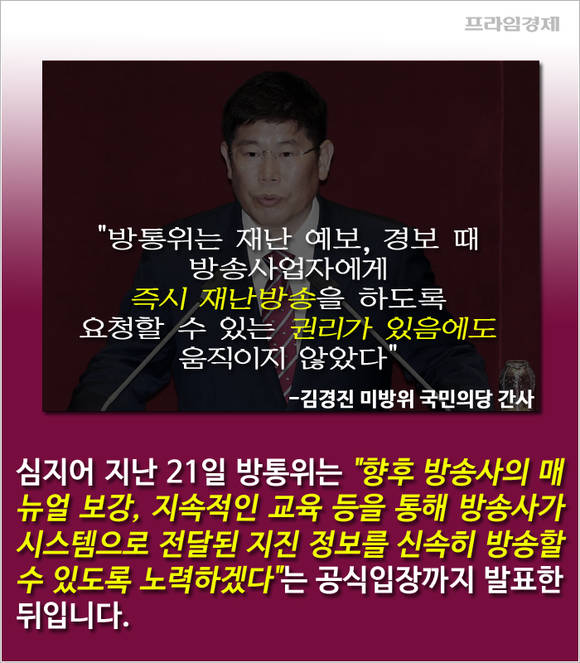

김 의원은 또 "재난 예보나 경보가 발령됐을 때 재난방송이 이뤄지지 않을 경우 방통위가 방송사업자에 대해 지체 없이 재난방송을 하도록 요청할 수 있는 권한이 있음에도 준수하지 않았다"고 꼬집었다.

앞서 지난 12일 경북 진도 5.8 규모의 역대 최대 지진이 발생했을 때 국가 재난방송 주관사인 KBS는 늑장 자막 등으로 뭇매를 맞았다. 이후 수백차례에 이르는 여진이 이어져 국민들이 공포에 떨었지만 방통위는 열흘 가까이 지난 21일에야 공식입장을 내놓아 빈축을 샀다.

방통위 측은 "관련 매뉴얼 보강, 지속적인 교육 등을 통해 방송사가 시스템으로 전달된 지진 정보를 신속히 방송할 수 있도록 노력하겠다"고 공언했었다.

여기에 "재난방송온라인시스템을 통해 지진 자동자막 송출은 정상적으로(6초 만에) 이뤄졌지만 방송사에서 수신 이후 시간이 소요돼 KBS 실제 TV자막은 지진정보가 도달하고 1분여 만에 방송됐다"며 책임을 KBS에 떠넘기기도 했다. 이는 재난방송의 핵심인 '신속성'이 현장에서 전혀 고려되지 않았다는 방증이다.

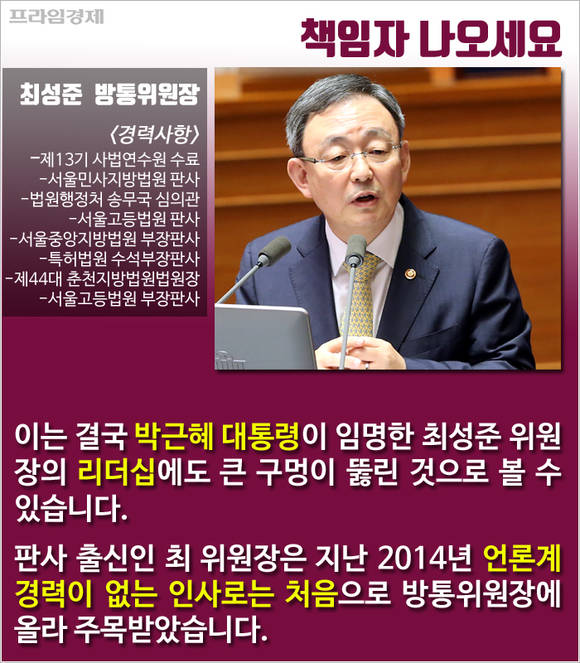

일련의 상황들은 박근혜 대통령이 임명한 최성준 위원장의 리더십에 큰 구멍이 뚫린 것으로도 볼 수 있다. 판사 출신인 최 위원장은 지난 2014년 언론계 경력이 없는 인사로는 처음으로 방통위원장에 올라 주목받았다.

한편 방통위의 재난방송 관리의무 관련한 현재 규정도 허점투성이다. 방통위의 재난방송 관련 지도점검은 현장실사가 아닌 분기마다 방송사로부터 재난방송 실시여부를 파악해 보고하 게 전부다. '신속성'에 대한 기준도 없어 규정 수립 과정에서 전문성이 작동했는지 논란이 될 것으로 보인다.