[프라임경제] 우리는 일상생활에서 무수히 많은 숫자와 마주하지만 상당수는 의미를 모른 채 지나칩니다. 그중에는 친숙한 먹을거리와 생활용품에 대한 중요한 정보를 담은 것들도 있습니다. 놓치기 쉽지만 챙겨야 할 숫자 속 비밀을 소개합니다.

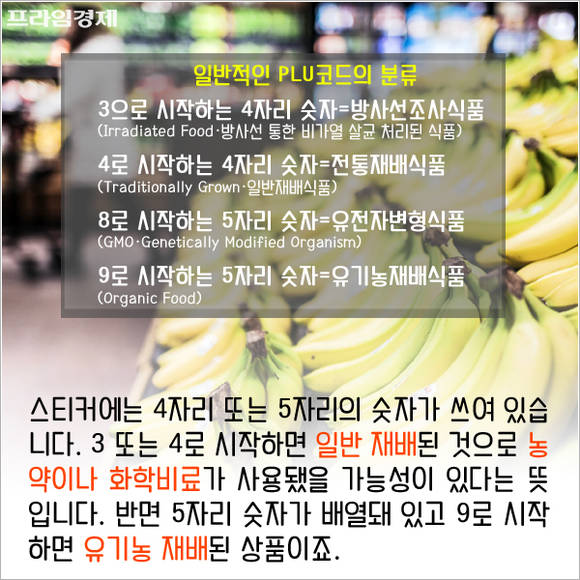

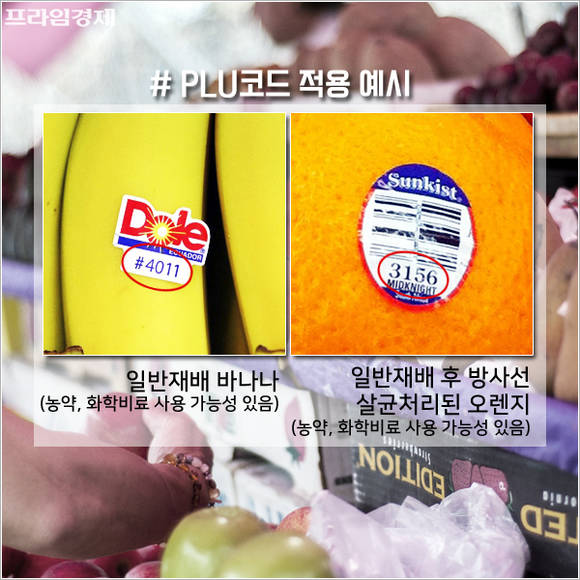

최근 수입과일에 붙은 스티커의 숫자만으로 재배방식을 알 수 있다는 사실이 알려져 화제가 됐습니다. 마트에서 쉽게 볼 수 있는 수입과일에는 4~5자리 숫자가 표기된 스티커가 붙어있는데요. 바로 'PLU(Price-Look Up)코드'입니다.

3 또는 4로 시작하면 일반 재배된 것으로 농약이나 화학비료가 사용됐을 가능성이 있다는 뜻입니다. 반면 5자리 숫자가 배열돼 있고 9로 시작하면 유기농 재배된 상품이죠.

이와 함께 인터넷 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 "8로 시작하는 스티커면 유전자변형식품(GMO)이니 조심해야 한다"는 이야기가 돌기도 했는데요. 아직까지 GMO의 안전성이 확보되지 않은 탓에 불안감을 자극할 만했습니다.

코드 부여 기관인 IFPS(International Federation Produce Standards) 측은 "GMO 표시용으로 PLU코드를 사용한 적이 없으며 사용할 계획도 없다"는 공식 입장을 밝혔는데요.

IFPS 측은 지난해 GMO에 붙였던 코드번호 8을 일반재배작물(83000~83999)과 유기농식품(84000~84999)에 부여하는 것으로 코드 방식을 바꾼다는 방침을 정했습니다.

하지만 PLU코드의 실효성에 대한 의문은 계속 제기됐습니다. 재미동포 의사인 조한경(Joshua Cho) 월셔스파인센터 원장은 지난 3월 온라인 기고를 통해 PLU코드의 허점을 신랄하게 꼬집었는데요.

먼저 PLU코드는 소비자를 위해 고안된 게 아니라 단순히 재고정리 편의를 위해 개발됐기 때문에 숫자만 보고 식품의 안전성을 확신하는 것은 위험하다는 주장입니다. 실제로 PLU코드는 강제 규정이 없고 IFPS가 등록 상품을 일일이 검증하지도 않습니다.

가장 심각한 것은 3이나 4, 9로 시작하는 스티커가 붙었더라도 GMO가 섞여있을 수 있다는 점입니다. IFPS는 등록 상품의 GMO 여부를 검증하지 않습니다. 만약 생산업체가 다른 코드로 바꿔 신청해도 이를 걸러낼 안전장치가 없다는 뜻입니다.

이를 반영하듯 8번대로 등록된 식품은 전무합니다. 해당 코드가 찍히는 순간 안전성이 도마에 오를테니 업체가 일부러 GMO 등록을 할 이유가 없죠. 이런 탓에 소비자의 알 권리를 위해 PLU코드보다 더 체계적인 분류 체계를 의무화해야 한다는 목소리가 높습니다.

한편 일상생활에서 필요한 상당수 용품들이 플라스틱 재질로 만들어집니다. 가격이 싸고 가벼우면서 디자인도 깔끔하지만 재질에 따라 독성을 뿜어내기도 하기 때문에 용도에 맞게 잘 써야 합니다.

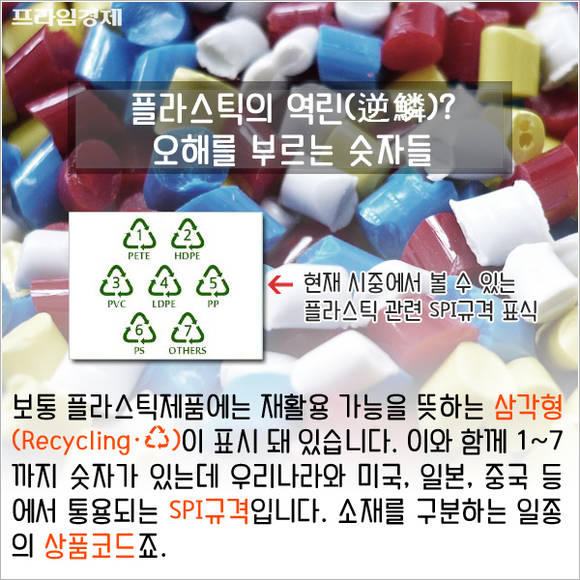

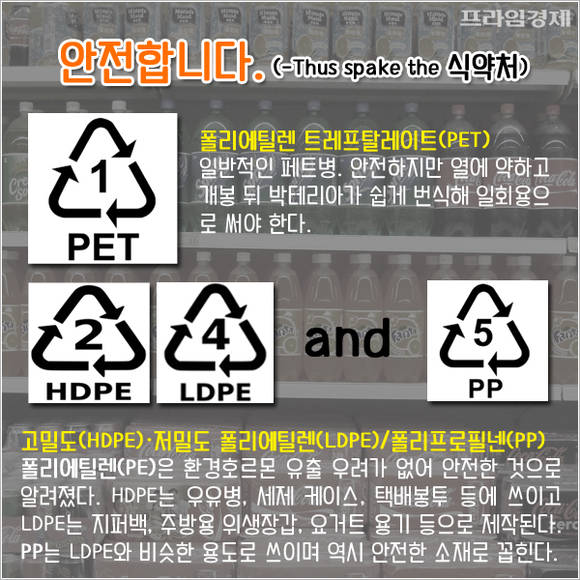

보통 플라스틱제품에는 재활용 가능을 뜻하는 삼각형(Recycling·♻)이 표시돼 있습니다. 이와 함께 1~7까지 숫자가 있는데 우리나라와 미국, 일본, 중국 등에서 통용되는 SPI규격입니다. PLU코드와 마찬가지로 재활용 방법을 표시한 일종의 상품코드라고 보면 됩니다.

그런데 수년 전 한 공중파 프로그램이 이 숫자를 통해 독성 정도를 가늠할 수 있다는 내용을 방영해 소동이 벌어졌는데요. 특히 3, 6, 7은 독성이 강하고 플라스틱을 전자레인지에 돌리면 ‘환경호르몬’이 녹아 나온다는 내용이었습니다.

이미 플라스틱이 식기를 비롯한 주방용품과 신생아 젖병 등에 널리 쓰이는데 기함할 노릇이죠. 이에 식품의약품안전처가 2014년 2월 직접 해명했지만 루머를 완전히 불식하기에는 역부족이었나 봅니다.

한국주방생활용품진흥협회 관계자는 "국제표준화기구(ISO)에 따라 재활용이 편하도록 플라스틱을 소재별로 분류해 숫자를 매긴 것이지 독성 정도를 나타내는 것은 절대 아니다"라고 말했습니다.

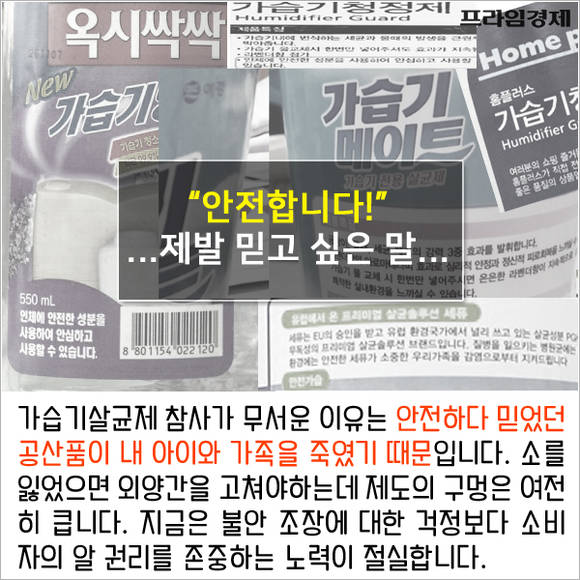

그럼에도 '낭설'은 여전히 온라인을 중심으로 퍼지고 있습니다. 가습기살균제 참사에 소비자들의 신경이 곤두선 탓입니다. 또 문제 여지가 있는 수지가 여전히 SPI규격 안에서 유통되고 있다는 점이 현상을 부추깁니다. 당국과 업계는 안전기준을 준수했다 자신하지만 대중은 더 많은 정확한 정보가 필요합니다.

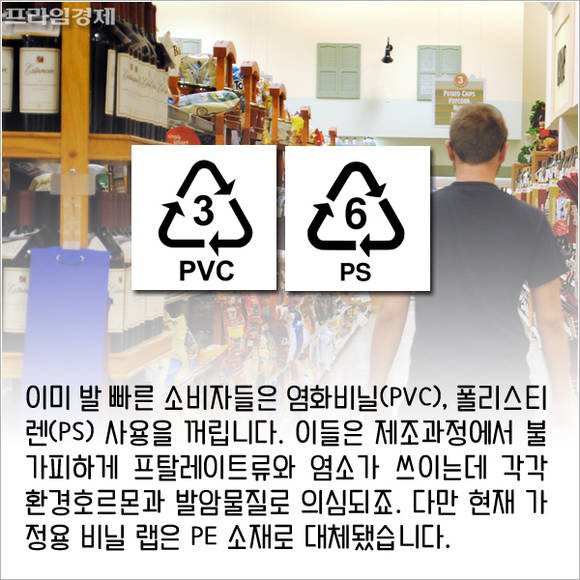

이미 발 빠른 소비자들은 염화비닐(PVC), 폴리스티렌(PS) 사용을 꺼립니다. 이들은 제조과정에서 불가피하게 프탈레이트류와 염소가 쓰이는데 각각 환경호르몬과 발암물질로 의심되죠. 다만 현재 가정용 비닐 랩은 PE 소재로 대체됐습니다.

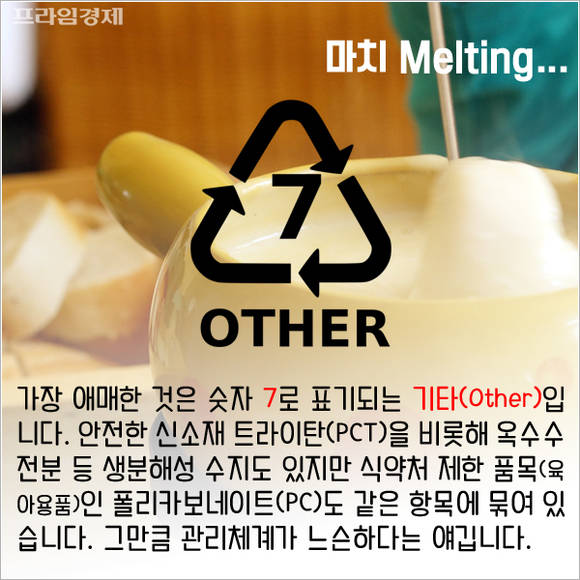

가장 애매한 것은 숫자 7로 표기되는 기타(Other)입니다. 안전한 신소재 트라이탄(PCT)을 비롯해 옥수수 전분 등 생분해성 수지도 있지만 식약처 제한 품목(육아용품 내 사용)인 폴리카보네이트(PC)도 같은 항목에 묶여있습니다. 그만큼 관리체계가 느슨하다는 얘깁니다.

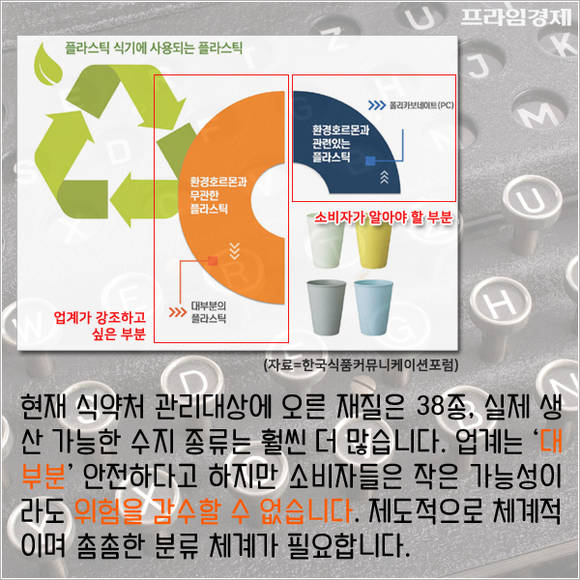

현재 식약처 관리대상에 오른 재질은 38종, 실제 생산 가능한 수지 종류는 훨씬 더 많습니다. 업계는 ‘대부분’ 안전하다고 하지만 소비자들은 작은 가능성이라도 위험을 감수할 수 없습니다. 제도적으로 체계적이며 촘촘한 분류 체계가 필요합니다.

가습기살균제 참사가 무서운 이유는 안전하다 믿었던 공산품이 내 아이와 가족을 죽였기 때문입니다. 소를 잃었으면 외양간을 고쳐야하는데 제도의 구멍은 여전히 큽니다. 불안을 조장한다며 소비자를 몰아세우기 전에 그들의 알 권리를 존중하는 노력이 절실한 때입니다.