[프라임경제] "그간 안녕들 하시었소. 여름 초입하고도 성큼 더 들어선 마냥 후터분했던 지난 나흘이었소. 고삐 풀린 무스(moose·큰 사슴)떼처럼 잔망스런 녀석들은 어린이집으로, 유치원으로 잘들 복귀하시었고 동지들 역시 각자의 일터로 무사 귀환하셨을 것으로 믿소. 고생 많았소. 우리 함께 기쁨과 위로의 어깨춤을 춥시다. 들썩들썩."

시원섭섭하게도 임시공휴일을 낀 나흘의 연휴가 끝났다. '시원섭섭하다'라는 말에서 '시원'의 비율이 7, '섭섭'이 3정도를 차지할 만큼 워킹맘에게 연휴란 명절증후군에 버금가는 연휴증후군을 남긴다.

◆"바퀴벌레보다 어린이집 쉬는 날이 더 무서워"

특히 아이들이 아직 미취학아동이라면, 또한 양육자 중 한 명, 또는 양육자 모두 일에 묶인 상황에서는 연휴라는 말 자체가 곤혹스럽다.

호소아빠는 이번 임시공휴일을 제대로 누리지 못했다. 올해 11년차 기자인 호소아빠는 연휴 첫 날 저녁 취재원 미팅을 잡아 이튿날 아침에 귀가했고 점심부터 당직근무를 섰다.

물론 이런 '뭐 같은' 일정을 서로 몰랐던바 아니었다. 분명 사무직인 것 같은데 보통의 회사원과는 미묘하게 다른 기자들의 업무 스타일을 감안하고 말이다. 또한 상공회의소와 정부가 '나흘의 황금연휴' 운운하기 전부터 정해진 스케줄이도 했다.

다만 평일이었던 지난 6일이 불과 일주일 사이에 '빨간 날'로 급격한 태세전환을 했다는 게 문제였을 뿐이다. 남편이 당직근무에 동원돼도 큰 아이가 어린이집에 있는 동안 밀린 업무를 처리하려던 내 계획은 그렇게 박살났다.

이번 연휴 역시 맞벌이 가정의 한숨 소리는 사라지지 않았다. 양육자의 사정과 달리 어린이집과 유치원 상당수가 '임시공휴일 통합보육'을 안전장치 삼아 휴업했기 때문이다.

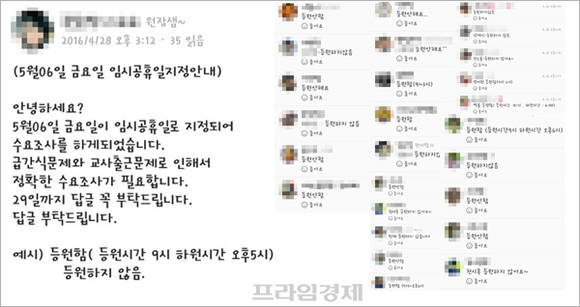

지난달 28일 정부 지침이 발표되던 날 어린이집 모바일 알림장에 공지가 떴다. 임시공휴일 등원 여부를 댓글로 알려달라는 내용이었다. 댓글은 아이 사진과 부모 실명이 고스란히 공개된 채 달렸다. 마치 속이 훤히 들여다보이는 습자지에 적어내는 소원수리(訴願受理) 같다고나 할까.

◆기름종이에 적는 소원수리…'느낌 아니까~'

비슷한 일은 작년 광복절 즈음에도 있었다. 당시에도 정부가 소비 진작을 위해 8월 14일을 대체공휴일로 지정했을 때다. 오후에 아이를 데리러 갔는데 담임선생님께 그날 집에서 돌보겠다고 하니 감사하다는 인사를 받았다.

특정 반에 속한 아이들이 많이 등원할수록 담임교사가 당직을 맡는 게 관례기 때문이다. 이런 사정을 부모들이 빤히 알고 있으니 정말 부득이한 경우가 아니면 보내기가 쉽지 않다.

올해 호소남매가 소속된 어린이집 정원은 27명, 우리를 포함해 22명(82%)이 '등원하지 않음'에 손을 들었다. 동시에 등원하는 아이가 몇 명이고 누구인지 댓글을 단 모두가 알게 된 것은 물론이다.

지난해 한국노동조합총연맹 설문조사에 따르면 조합원 중 65.6%만 임시공휴일에 쉰다고 답했다. 근로자 3명 중 1명은 출근했다는 얘기다.

쉬지 않는다고 답한 근로자 중 절반에 가까운 47.4%는 출근해야 하는 이유로 '임시공휴일을 너무 갑자기 발표해 준비가 되지 않았기 때문'을 꼽았다. 그런데도 정부는 올해 또 일주일 전 부랴부랴 임시공휴일을 확정 발표했다. 학습효과가 전혀 없었던 셈이다.

호소아빠가 한 달 전에만 연휴 계획을 파악했다면 요령껏 스케줄을 조정할 수 있었을 것이다. 그랬다면 혼자서 도합 33kg(18.6kg+14.3kg)짜리 남매를 몸에 매달고 연휴 내내 씨름하지 않았을 텐데.

정부가 2년 연속 번갯불에 콩 구워먹듯 지정할 정도로 임시공휴일의 순기능이 상당하다는 것에는 동의한다. 하지만 고용의 계층화를 피부로 느끼면서 상대적 박탈감을 자극한 것도 사실이다.

박탈감까지는 아니어도 법정공휴일 아닌 '임시' 휴일, 쉬지 못하는 부모가 죄책감을 느낀다면 다시 생각할 문제다. 아이를 돌보기 위해 친인척을 동원하든, 도우미를 고용하든, 품앗이를 구하든 등등 최소한 대처할 시간적 여유만 있었다면 아쉬움은 덜 수 있으니까.

정책은 아주 세심하고 일관성 있으며 예측 가능해야한다. 그러나 여전히, 또 아직도 그들만 모르는 이야기다.