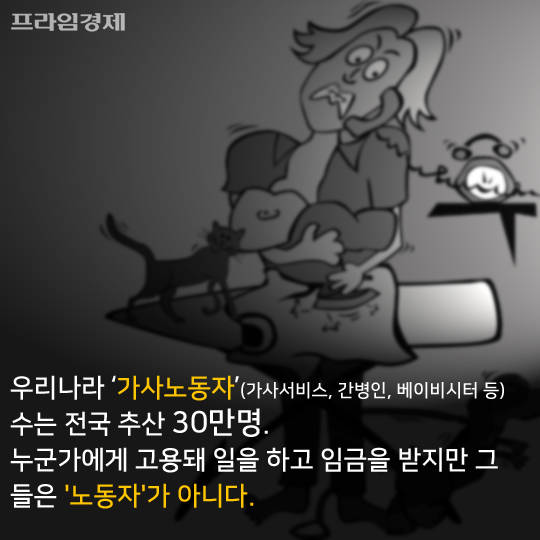

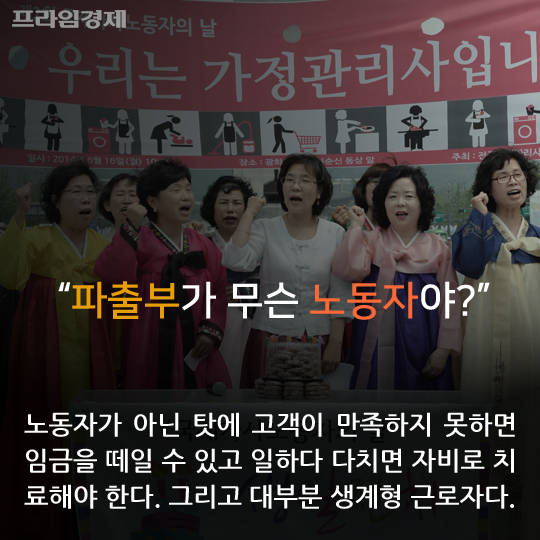

[프라임경제] 가사서비스, 간병인, 베이비시터 등 우리나라 가사노동자 수는 전국 추산 30만명. 누군가에게 고용돼 일을 하고 임금을 받지만 그들은 '노동자'가 아니다. 근로기준법상 노동자가 아닌 탓에 고객이 만족하지 못하면 임금을 떼일 수 있고 근무 도중 다쳐도 하소연할 수 없다.

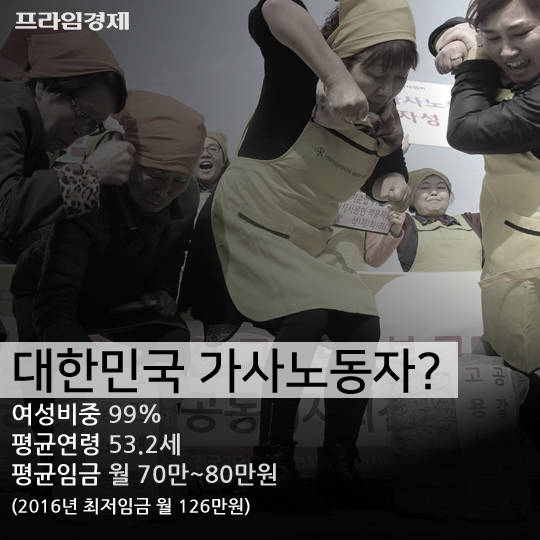

전국가정관리사협회(이하 전가협)에 따르면 가사노동자의 99%는 여성이며 평균연령은 53.2세, 평균임금은 월 70만~80만원에 그쳤다. 2016년 최저임금이 월급 기준 126만원인 것에 비하면 겨우 60% 수준이다. 그렇지만 이들 대부분은 생계형 근로자다.

고용노동부는 지난해 1월 가사노동자를 근로기준법으로 인정하는 ‘가사서비스 이용 및 종사자 고용 촉진에 관한 특별법’ 제정을 추진하고 근로환경 개선을 약속했지만 여전히 감감무소식이다.

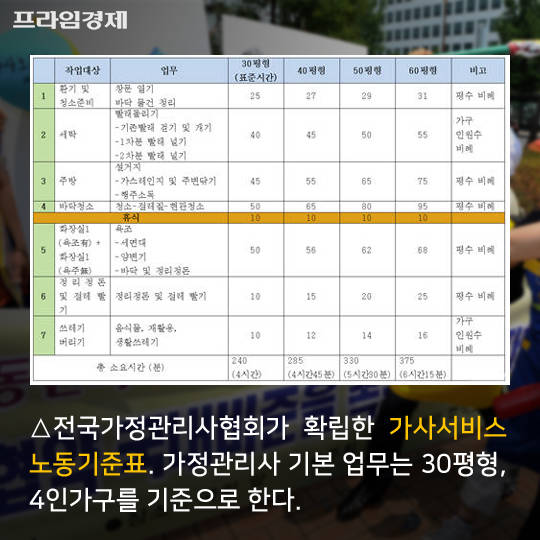

전가협은 근로기준법 사각지대에 갇힌 가사노동자를 대변해 한국여성노동자회 등과 함께 2014년부터 가사노동 업무매뉴얼 개발에 착수했다.

그 일환 삼아 호칭을 파출부나 가사도우미가 아닌 ‘가정관리사’로 칭하도록 인식을 개선하는 캠페인을 전개하고 가사서비스 노동기준표와 서비스 이용약관, 이용계약서 양식 등을 제작했다.

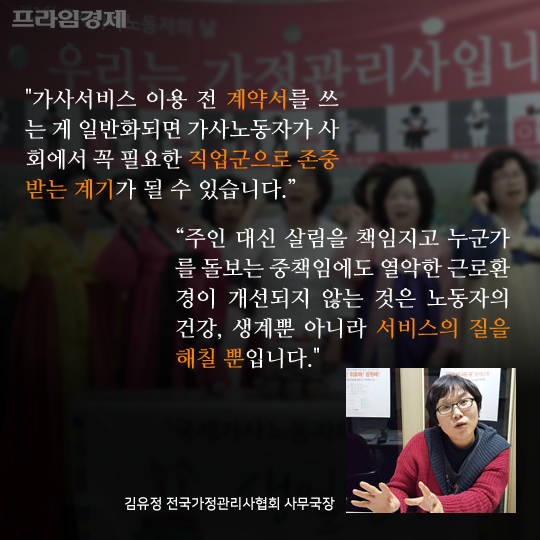

김유정 전가협 사무국장은 “가사서비스를 이용하기 전 계약서를 쓰는 관례가 굳어진다면 가사노동자가 사회에서 꼭 필요한 직업군으로 존중받을 수 있을 것”이라며 “가사노동자의 권리 확립을 위해 더 많은 관심이 필요하다”고 호소했다.

누구나 일한 만큼 정당한 대가를 받는 것. 당연한 상식이 법으로 규정되지 않았다는 이유로 인정받을 수 없다면 그 사회는 과연 병들지 않았다고 할 수 있을까?