[프라임경제] 사상 첫 적자 사태를 맞은 포스코가 여론의 뭇매를 맞고 있다. 국가 기간산업으로 정권의 후광을 받아 사세를 키웠지만 내부 비리와 지나친 관치로 경쟁력을 잃었다는 지적 때문이다. 19일 업계에 따르면 포스코의 지난해 순손실 규모는 2000억원 상당에 이를 전망이다.

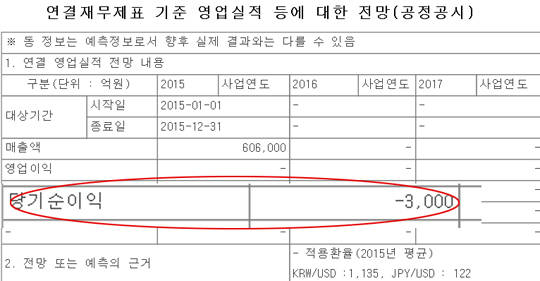

포스코는 앞서 지난해 10월 2015년 3분기 6582억원의 순손실을 기록했으며 연결기준으로 3000억원의 당기순손실이 예상된다고 공시한 바 있다. 표면적으로는 철강제품 가격 하락과 원화약세 같은 영업외적 요인으로 보인다.

그러나 포스코가 2010년을 기점으로 본격적인 실적부진에 빠졌고 지난해 7월 비상경영체제를 선언한 배경에 전·현 경영진의 판단 실수가 크다는 의견이 많다.

특히 '민영화'라는 말이 무색할 정도로 정권에 따라 ‘사령탑 교체-불명예 또는 돌연 퇴진’의 수순을 밟으면서 경영 시스템에 근본적인 문제가 있다는 지적이 끊이지 않았다.

◆정준양의 '현대차 벤치마킹' 대실패

2008년 글로벌 금융위기 이후 원자재 시장이 급변하면서 포스코 역시 직격탄을 맞았다. 철광석 가격이 치솟은 반면 철강재 판매가격은 가파르게 떨어져 수익성에 문제가 생긴 것.

2009년 2월 취임한 정준양 회장은 위기 타개를 이유로 공격적인 기업 인수합병(M&A)에 나섰고 약 8조원을 투입해 △성진지오텍 △대우인터내셔널 △NK스틸 △리코금속 △나인디지트 △타이녹스 △삼창기업 원전사업부 △동양파워 등 국내외 회사들을 사들였다.

성진지오텍(현 포스코플랜텍) 인수와 관련해 업계에서는 정 회장이 현대자동차그룹의 수직계열화를 벤치마킹하려 했다는 게 정설이다. 현대제철이 현대차, 기아차, 현대모비스, 현대로템 등의 고정수요처를 보유하고 있다는 점에서 장기적으로 포스코의 롤모델이 되기에 충분하다는 판단을 했던 것으로 보인다.

당시 대우조선해양 인수를 접은 포스코에게는 종합중공업 기업인 성진지오텍이 괜찮은 '대타'였다는 것이다.

그러나 성진지오텍은 실상 부실기업이었고 회사를 흔든 전 경영진을 고스란히 떠안은 결과 부실해소보다 사업 확장이 먼저라는 판단 실수 끝에 좌초한다. 포스코는 회생을 위해 인수가격의 3배에 달하는 5000억원 이상의 현금을 부었고 가뜩이나 악화된 그룹 재무구조가 한계에 이르렀다는 얘기다.

◆고질병 된 '외압설' 15년간 사령탑 교체 7번

물론 현재 포스코의 위기가 정준양 전 회장의 원죄라고는 할 수 없다. 그동안 핵심 기간산업이라는 배경에 가려졌던 위험 징조가 금융위기를 기점으로 불거졌고 파괴력이 예상보다 컸을 뿐이다.

포스코는 초대 박태준 회장 이후 민영화된 뒤에도 정권 교체에 맞춰 7번이나 사령탑이 바뀌었으며 그중에는 반년짜리 단명 회장도 있었다. 상당수는 부패 혐의로 당국의 수사선상에 올랐고 일부는 정권 외압설이 기정 사실처럼 불거졌다.

박태준 초대 회장은 1993년 수뢰혐의로 기소됐고 2대 회장인 황경로 전 회장은 6개월 단명에 역시 수뢰혐의를 받아 구속됐다.

이어 정명식 전 회장은 박태준 전 회장의 후광을 받았지만 1년 만에 돌연 사임했으며 1994년 취임한 김만제 전 회장은 첫 외부 출신 회장이라는 기대에도 김대중 정부 출범 이후 자리에서 물러났다.

다음 유상부 전 회장은 연임에 성공해 장수하는 듯 했지만 이른바 '최규선 게이트'에 연루돼 징역형 선고를 받았고 이구택 전 회장은 이명박 정부 이후 세무조사 무마 청탁 의혹에 휘말려 중도하차했다.

직전 회장인 정준양 전 회장 역시 재임 내내 정권 외압설에 시달렸으며 배임, 뇌물공여 혐의 등으로 검찰에 기소됐다.

정 전 회장 재임 당시 포스코 내부의 도덕적해이가 본격적으로 드러난 것도 회사 신뢰도에 악영향을 미쳤다. 언론비평매체인 '미디어오늘' 등에 따르면 정 전 회장과 권오준 현 회장을 비롯, 포스코 고위 임직원 33명이 스톡옵션을 통해 829억원에 달하는 성과급을 챙겨간 사실이 밝혀졌기 때문이다.

정 전 회장의 경우 2994년 7월 받은 스톡옵션 4900주를 2009년 말 행사해 22억8400만원의 시세차익을 얻었다. 이구택 전 회장 역시 비슷한 시기에 186억원이 넘는 스톡옵션 차익을 챙겼고 현 권오준 회장 역시 2008년 3월과 2009년 6월 두 차례에 걸쳐 총 52억4700만원을 벌었다.

포스코는 2005년 적대적 M&A 공격을 받을 당시 지역 시민을 중심으로 주가부양 움직임이 일자 이듬해 회사 차원에서 스톡옵션 제도를 공식 폐지한 바 있다. 그러나 전·현직 회장과 고위 임원들은 실적부진에도 시민의 힘으로 올라선 주가에 힘입어 사익을 챙긴 셈이다.

실적부진과 도덕적해이로 무너진 신뢰는 고스란히 주가에 반영됐다. 20일 유가증권시장에서 포스코는 4% 넘게 급락하며 16만원 선이 무너졌다. 이는 지난 5년 간 최저 수준으로 한 때 70만원에 육박했던 과거를 떠올리면 아찔할 정도다.

다행스럽게도 금융투자업계에서는 포스코의 실적개선에 대해 낙관적인 입장이다. 일부 증권사에서는 목표주가를 올려 잡으며 투자를 독려하기도 했다.

20일 김미송 IBK투자증권 연구원은 "2017년까지 70개 부실 계열사 정리로 재무구조가 개선되고 영업외손실이 줄어들면 이익 가시성이 개선될 것"이라며 "올해 반등의 발판을 마련하게 될 것"이라고 내다봤다. 이 증권사는 이날 포스코에 대해 목표주가를 기존 21만원에서 23만원으로 상향 조정했다.

박광래 신한금융투자 연구원도 "3분기부터 실적과 업황 개선으로 주가 상승을 기대할 수 있을 것"이라고 진단했다.

하지만 포스코의 행보를 바라보는 투자자와 여론의 시선은 여전히 차갑다. 표면적인 구조조정과 비상경영 성과와는 별개로 고위 임원의 비리 연루와 정권 외압설이 주기적으로 공론화되면서 무너진 신뢰는 회복이 어려운 탓이다.

'창사 이래 첫 적자'라는 파고를 넘을 만한 결단이 없는 이상 국민기업의 쇠락을 지켜볼 수밖에 없는 상황이 안타까울 뿐이다.