[프라임경제] 연금상품은 노후준비에 필수 상품으로 꼽힙니다. 하지만 국민의 기본적인 노후생활비 보장이라는 국민연금 본연의 취지에 비춰보면, 노령연금에 세금을 부과하는 것은 다소 의아하게 느껴지는 게 사실입니다.

사실 지난 2002년 이전만 해도 노령연금에는 소득세가 부과되지 않았는데요. 대신 국민연금 가입기간에 납부한 보험료도 연말정산 때 소득공제를 받지 못했습니다. 이 결과 소득 시기와 납세 시기가 일치하지 않는 문제가 발생했었죠.

소득은 노령연금을 수령하는 동안 발생함에도 국민연금 보험료를 납부하느라 가처분소득이 줄어들었을 때 소득세를 납부해야 했기 때문입니다.

이 문제를 해소하려고 도입한 것이 바로 '연금보험료 공제' 제도인데요. 2002년 1월부터 국민연금 가입자는 매년 납부한 보험료에 대해 연말정산 시 소득공제를 받을 수 있는 것이 바로 그것입니다.

하지만 제도 도입 이후 연금을 수령할 때 소득세를 납부하도록 변경됐는데요. 이런 이유에서 어차피 조삼모사(朝三暮四)가 아니냐고 할 수도 있지만 사실은 그렇지 않습니다. 국민연금 가입자로선 납세시기를 늦추는 장점과 함께 세금 부담도 덜 수 있기 때문이죠.

우리나라는 소득세를 부과할 때 누진세율(6~38%)을 적용하기 때문에 소득이 많으면 세 부담도 커지기 마련인데요. 미래에셋은퇴연구소는 소득이 많은 근로기간에 납부한 보험료를 공제받고, 상대적으로 소득이 적은 은퇴기간에 연금을 수령하면서 소득세를 납부하는 것이 이득이라고 설명합니다.

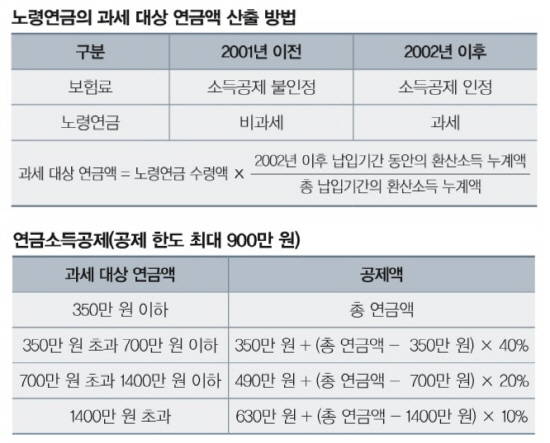

그렇다면 노령연금을 받을 때 세금은 얼마나 내야하는 걸까요. 일단 과세 대상 연금액이 연간 700만원이 안되면 세금을 내지 않아도 됩니다. 납부할 세금을 계산하려면 먼저 '과세 대상 연금액'부터 산출해야 하는데요. 노령연금 중 과세대상은 소득공제를 받은 보험료에서 발생한 것에 한합니다.

따라서 전업주부와 같은 임의가입자는 소득공제를 받지 않았기 때문에 노령연금을 수령할 때 세금을 납부할 필요가 없고요. 또 근로자와 자영업자도 2002년 이후에 납부한 보험료에 대해서만 소득공제 혜택을 받았기 때문에 그 이전에 납부한 보험료에서 발생한 노령연금에 대해서는 세 납부 의무가 없습니다.

'과세 대상 연금액'을 산출했으면 각종 공제금액을 뺀 다음 과세표준을 계산해야 합니다. 산출된 과세 표준에 소득세율을 곱하면 노령연금에 대한 세금을 계산할 수 있는데요. 이 과정 중 공제혜택을 받을 수 있습니다.

공제 혜택 중 가장 큰 것이 '연금소득공제'인데요. 이를 활용하면 최대 900만원을 공제받을 수 있죠. 이 밖에도 인적공제와 표준공제 등을 받을 수 있습니다. 이처럼 각종 공제 혜택이 많기 때문에 노령연금 자체만 놓고 보면 세 부담은 그리 크지 않은 것을 알 수 있는데요.

다만, 세액공제를 받은 금액과 운용수익에서 발생한 연금소득이 연간 1200만원을 초과한다면 해당 소득 전부를 다른 소득과 합산해 종합과세하게 돼 세 부담이 커질 수 있으니, 가능하면 연금소득이 연간 1200만원을 넘지 않도록 조정할 필요가 있습니다.