[프라임경제] 지난 5월, 매출 1000억원대를 자랑하던 한 아웃소싱기업이 도산했다. 5000여명의 파견인원을 운영하던 이 기업이 갑자기 무너진 이유에 대해 업계 의견이 분분하다. 방만한 경영, 무리한 가격경쟁, 원청사의 경영악화 등 다양한 이유들이 거론되는 가운데 아웃소싱업계 전반에 걸쳐 가장 큰 문제로 작용하고 있는 '수익성 부재'에 대한 문제점이 도마에 올랐다.

아웃소싱기업들의 수익구조는 인원을 파견이나 도급으로 운영하며 원청사에게 수수료를 받는 형식이다. 90%이상이 인건비로 지출되는 이 같은 구조는 큰 손실을 보지 않는 대신 큰 수익성을 보장받기 힘든 분야이기도 하다.

또한 경쟁업체가 기하급수적으로 늘어남에 따라 업체들 간 가격경쟁에 불이 붙은 상황이다. 앞서 언급한 1000억대 매출기업 도산에 대한 이유 중 하나로 무리한 가격경쟁에 따른 경영부실이 지목되는 것도 이 같은 이유에서다.

더 큰 문제는 도산한 기업과 마찬가지로 마진은 남기지 않더라도 일단 '따고 보자'는 식의 외형불리기에 나서는 기업들이 늘고 있어 산업전체에 위기감이 돌고 있다. 일례로 설립 10년이 넘은 한 아웃소싱업체의 최근 4년간 재무제표를 분석한 결과 매출은 1000억원대지만, 당기순이익은 1%를 넘지 못하고 있었다.

업계 관계자들은 이러한 수익성 부재가 거듭될수록 경영악화로 인한 제2, 3의 도산업체가 나올 가능성이 크다는 우려를 내놓고 있다.

◆분야별 아웃소싱 4개사 평균 당기수익률 0.15%

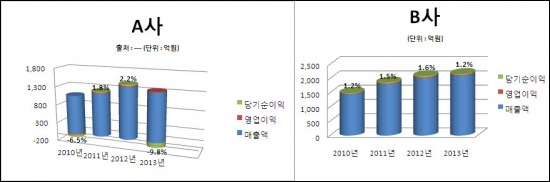

아웃소싱업계의 수익률 부재를 살피기 위해 분야별 대표기업 4개를 선정, 지난 2010년부터 2013년까지 재무제표를 기준으로 매출액과 당기순이익을 분석한 결과 총 평균 매출은 990억원, 평균 수익률은 0.15%였다. 특히 이들 기업은 매출과 규모면에서 상위권에 속한 업체들임에 따라 중소아웃소싱 기업들의 수익은 더욱 저조할 것으로 추정된다.

|

||

| A업체의 지난 2010년 매출액은 1058억원이지만 당기순이익은 -69억원으로 적자상태였다. B업체의 경우 4년간 평균 매출은 1840억원, 당기순이익은 26억원으로 매출액 대비 당기순이익은 1.3%에 그쳤다. ⓒ 프라임경제 | ||

컨택센터 분야 업계 중 상위 10위권(매출·재무제표기준)에 진입한 A업체의 지난 2010년 매출액은 1058억원이지만 당기순이익은 -69억원으로 적자상태였다. 2011년 매출액은 1177억원으로 올랐고, 2012년에는 1400억대까지 치솟았으나 지난해에는 이보다 조금 떨어진 1315억원의 매출액을 신고했다.

당기순이익 역시 2011년도에는 5.8%상승한 22억원, 2012년도 역시 32억원으로 개선세를 유지하다가 작년 13억원의 손실을 봤다. 종합하면 A기업의 4년간 평균 매출액은 1238억원, 당기순이익은 -36억원으로 당기순이익은 매출액 대비 -2.93%의 적자였다.

A기업이 적자를 낸 가장 큰 원인은 원청사에서 분사한 업체들에게 다량의 물량을 빼앗겼기 때문인 것으로 분석된다. 아울러 올해 초 터진 신용카드 개인정보 유출과 관련해 시장이 위축된 것도 악재로 작용했다는 진단이 나온다.

이런 가운데 인재파견기업으로 업계 상위권을 유지하는 B업체의 2010년도 매출액은 1450억원, 2011년 1796억원이었으며 2012년도에 2000억대를 넘어섰다. 지난해 매출 신고금액은 이보다 오른 2101억1481만원이었다.

당기순이익 역시 2010년부터 꾸준히 오름세를 지켰는데 2010년 당기순이익은 18억4600만원, 2011년 29억원, 2012년 33억원, 2013년 26억원의 이익을 가져왔다.

특히 이 업체의 2013년도 매출액은 2012년도보다 89억여원 늘었지만 당기순이익은 오히려 6억7239만원 줄었다. 4년간 평균 매출은 1840억원, 당기순이익은 26억원으로 매출액 대비로는 1.3%에 그쳤다.

경비·시설분야 아웃소싱기업인 C사는 2010년도 매출액 971억원에서 2011년부터는 1000억원대를 경신했으며 2012년 1467억원, 2013년 1787억원에 이르는 성장세를 보였다. 당기순이익은 2010년도 12억원, 2011년 16억원, 2012년 36억원, 2013년도 30억원이었다.

|

||

| C사의 4년간 평균매출은 1342억원, 당기순이익은 24억원으로 당기순이익은 매출액 대비 1.75%를 기록, 조사한 4개사 중 가장 높은 마진율을 나타냈다. 원청사 분사기업인 D사의 경우 4년간 매출액 대비 당기순이익 평균은 1%대도 미치지 못한 0.56%였고 2011년에 한 차례 1.04%의 수익률을 찍었다. ⓒ 프라임경제 | ||

C사도 2012년보다 2013년 매출액은 320억원 늘었으나 당기순이익은 B사와 마찬가지로 6억70000여만원 감소했다. C사의 4년간 평균매출은 1342억원, 당기순이익은 24억원으로 당기순이익은 매출액 대비 1.75%를 기록, 조사한 4개사 중 가장 높은 마진율을 나타냈다.

원청사 분사기업인 D사의 경우 4년간 매출액 대비 당기순이익 평균은 1%대도 미치지 못한 0.56%였고 2011년에 한 차례 1.04%의 수익률을 찍었다.

D사의 2010년도 매출액은 565억원, 2011년도 683억원, 2012년 886억원, 2013년도 944억원으로 꾸준히 늘었지만 당기순이익은 2010년 1억원에 못미치는 7832만원이다가 2011년과 2012년 7억원, 2013년 1억원의 마진을 가져왔다.

원청사의 일방적 지원이 예상되는 상황에서도 D업체가 고전을 면치 못하는 이유에 대해 업계 관계자들은 "처음에는 원청사의 전폭적 지원을 받았으나 점차 지원이 줄어들고 있기 때문"이라고 설명했다.

◆무리한 단가경쟁, 결국 경영악화로…

4개사를 분석한 결과 규모와 설립 연수에 따라 매출액 차이가 있었다. 4년 평균 760억원부터 최고 1830억원대의 매출을 냈지만 이들 기업의 순수 마진율은 2%를 넘지 못했다.

정부 성장목표율이 3~4%인 점을 감안하면 양호한 수준이라고 해석할 수 있으나 1%대 마진은 일부 리딩업체에 국한됐을 뿐 상대적으로 규모가 작은 기업의 경우 1%대의 마진조차 기대하기 힘든 형편이다.

업계 한 관계자는 "시장은 한정적인데 뛰어든 업체들은 이미 포화상태로 먹거리가 부족한 상태며, 빵 한 조각이라도 더 먹기 위해서는 그 빵값이 얼마든지 지불해야 하는 상황"이라며 "빵의 영양상태, 맛은 이들 기업들에게 중요한 일이 아니다"라고 한숨을 내쉬었다.

아웃소싱업체들은 한 곳의 계약이라도 더 따내기 위해 마진을 최소화하거나 아예 마진 없이 무조건 계약을 진행한다는 것. 이 결과 아웃소싱기업들이 가격을 이용한 먹거리 쟁탈전에 뛰어들게 됨으로써 파견·도급 단가가 점점 낮아지는 악순환이 초래되고 있다.

실제 작년 12월 주택관리공단이 발주한 인천지역 김포장기1 등 8개 단지 청소용역입찰 결과 일반관리비와 마진을 '0'으로 써내 1순위 선정된 기업은 무려 24곳이었다. 이들 기업은 원단위까지 똑같아 심각한 저단가 경쟁의 현주소를 확인한 사례로 꼽히고 있다.

아웃소싱기업들이 마진 없는 치열한 가격경쟁을 벌이는 배경에는 사용업체의 저단가 요구가 가장 큰 원인으로 작용하고 있다. 이들 사용업체는 겉으로는 협력업체와 상생을 외치고 있지만 자사 이익을 위해 아웃소싱기업에게 무리하게 낮은 단가를 제시하고 있다는 지적이다.

이런 상황에서 사용업체가 진정 협력업체와의 상생을 바란다면, 가격에 치우쳐 업체를 선정하기보다 협력업체의 전문성을 우선해 선정하는 등, 업체 선정에 대한 인식전환이 절실하다는 진단이 나오고 있다.

이와 함께 아웃소싱업계가 영양가 없는 빵을 먹기 위해 막대한 손실을 감수하려는 이유는 손해를 감수하면서라도 계약을 체결해야만 다음 입찰 참가 자격이 주어지기 때문이라는 것이다. 실적은 곧 입찰에 참가할 수 있는 '외형조건'으로 차기 계약을 위해 당장의 손실을 감내할 수 있다는 게 업계 전언이다.

그러나 입찰 때 가장 중요한 요인으로 작용하는 것 역시 가격인 만큼 참가기업은 또 한 번 치열한 저단가 경쟁에 뛰어들 수밖에 없다.

이와 관련 아웃소싱업을 15년째 꾸리고 있는 K업체 대표는 "되풀이되는 악순환을 막기 위해 아웃소싱기업들은 무리한 실적 쌓기보다 업무를 수행할 수 있는 분야인지, 마진 비율이 기업이 감당할 수 있는 범위 안에 들어있는지 등 리스크를 꼼꼼히 분석한 후 경쟁에 뛰어들어야 한다"고 조언했다.

이어 "아웃소싱 기업의 경영부실에 따른 모든 피해는 결국 그 기업을 믿고 일해 온 근로자들에게 돌아간다"며 "사용사와의 상생만을 외칠 것이 아니라 아웃소싱 산업 내 상생을 위해서 새로운 방안을 강구해야 한다"고 첨언했다.