[프라임경제] '광(光)공해'라는 표현이 등장한지는 얼마 안 됐지만, 실제로 너무 밝은 게 문제가 되는 시대에 우리는 살고 있습니다. 빛이 너무 세서 불편한 시대라고 할까요.

눈이 편안함을 느끼는 간접조명 조도는 약 100~200럭스 정도라고 합니다. 직접조명 조도는 보통 400~700럭스 정도가 적당하다고 하네요. 1럭스는 1칸델라의 광원에서 1미터 떨어진 곳에 광원과 직각으로 놓인 면의 밝기를 말하는 단위죠. 촛불 한 자루의 밝기를 말하는 1촉광 단위가 1칸델라를 조금 넘으므로, 1미터 떨어진 곳에 초 한 자루가 밝혀져 있다고 생각하시면 간단하겠습니다.

그런데 지나치게 밝은 빛을 보는 경우 특히 어두운 곳에서 강한 빛을 보게 될 경우 망막에 도달하는 빛의 양이 많아져서 광독성을 일으킬 수 있다고 합니다. 또 망막이 손상될 가능성마저 있습니다.

무엇보다 최근 주거공간 인근에도 상업시설이 침투하다 보니, 취침 때도 야간조명이 밝혀져 있는 경우가 많죠. 이는 멜라토닌 분비 저하로 인한 생체리듬 변화로 이어져 수면을 방해할 수도 있습니다.

하지만 이 같은 광공해에 관해서는 아직 개념정리나 다툼을 조율할 기법이 완전히 발달하지는 않은 상황입니다. 나에게 거슬리는 것 혹은 내 권리를 해치는 것과 시대발전상 당연히 감수해야 할 불편 사이에 어딘가 분쟁을 해결할 적당한 답이 있을 텐데 말이죠.

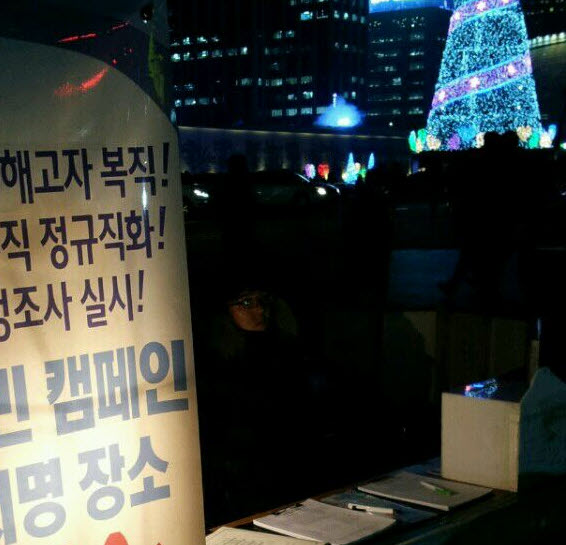

사진은 16일 밤 서울 시청 인근에서 찍은 대규모 성탄트리와 촛불로 밝힌 쌍용차 해고자 복직 서명운동 캠페인 코너 모습입니다. 정작 저 사진에서 휘황한 빛을 발하는 것은 LED를 사용한 트리 장식이지만, 와글와글 논쟁거리를 낳는 것은 오히려 빛이 약한 저 촛불이라고 할 수 있겠습니다. 과학적 광공해와 사회적(?) 광공해의 차이라고나 할까요.

|

||

| 서울 덕수궁 근처 서명운동 캠페인 현장. 촛불을 밝혀 지지서명을 모으고 있는 뒤로 휘황찬란한 대형 트리 장식이 보인다. = 하영인 기자 | ||

근래 촛불집회가 많아지고 또 주로 진보적 이념을 가진 쪽에서 트레이드마크처럼 쓰다 보니 일각에서는 이를 냉소적으로 바라보거나 백안시하는 시각도 늘고 있습니다. 좀 다른 예겠지만, 최근 대학가에서는 '안녕하십니까?' 대자보를 붙이는 운동이 일어나는 한편, 반대의 정치적 성향을 가진 이들에 의해 이런 대자보를 찢는 게 유행이 되고 있기도 합니다.

오히려 과학적인 광공해 문제가 소송 등으로 점잖게 이뤄지는 상황에 비하면, 사회적 광공해 논란에 대해서는 서로 상대방의 논리 더 나아가 존재 자체를 인정하지 않는 식으로 번져 더 우려스럽습니다.

촛불집회. 더 나아가서는 집회나 시위 정치적 이념을 드러내며 얘기하는 것이 어느 정도까지 용인될 수 있는지, 그런 반대급부로 상대편에서 입고 감수할 손해는 어느 정도여야 하는지에 대해 우리 사회는 아직 불관용의 시대라고 할 수 있겠습니다.

진보가 꼭 선이고 보수가 절대악이란 논리가 성립하지 않듯, 또 그 반대 명제도 옳지 않습니다. 그래서 서로 양쪽이 어울려 살아야 하는데, 말처럼 쉽지 않습니다. 한쪽의 촛불집회가 반대편에선 그저 광공해인 양 받아들여지는 대립의 구도가 깨지는 시대가 어서 왔으면 합니다.