[프라임경제] 요새는 책을 사면 거의 대부분, 표지와 속지(책의 내용을 담은 종이들) 중간에 좋은 질의 종이가 몇 장 들어가 있는 걸 볼 수 있습니다. 보통 앞에 두 장, 뒤에 두 장 넣는 게 일반적이고 색깔이 있는 종이를 써서 멋을 내게 마련인데요.

2009년 제정된 지식경제부 기술표준원 ‘책의 명칭 및 편집 일반 용어’에 따르면 표지를 들춘 다음에 표제지(제목과 저자 등이 나오는 종이) 전에 나오는 이 종이들은 면지(end-paper)라고 한답니다. 하드커버 같은 경우에는, 이 면지 중 바깥장이 표지 안쪽에 풀칠돼 있는 걸 볼 수 있는데 이건 붙인 면지(paste-down end-paper)라고 부릅니다.

원래 하드커버 시절에 책의 외투에 해당하는 표지와 내용을 담은 속지를 서로 붙여주기 위한 용도였다가 내용 보호를 위해 끼워 넣은 여분의 장으로 남은 것으로 볼 수 있습니다.

그런데 이 면지 때문에 책의 속지를 망친다면, 주객전도가 되겠지요.

책을 사랑하(지만 꼼꼼하지는 못한 것으로 판명되고 있)는 A양. A양은 어느 날 책을 꺼내들었다가 책에 얼룩이 생긴 걸 발견합니다. 기억을 더듬어 본 A양은 저 법정 스릴러물을 읽으며 졸다가 맥주를 흘린 것을 기억해 냅니다.

|

||

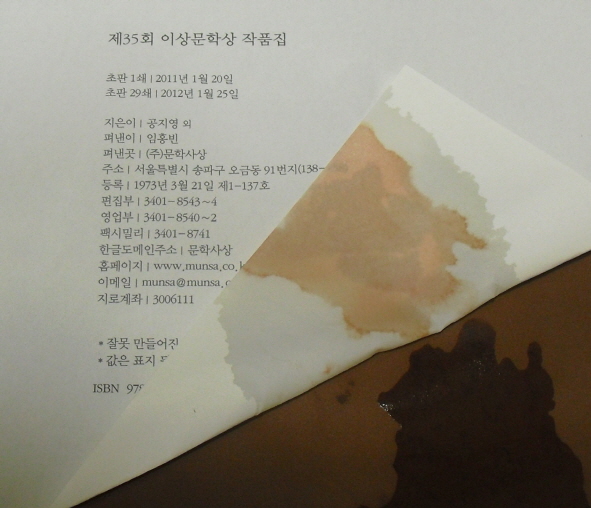

책이야 원래 젖으면 울게 마련이지만, 색깔까지 커피를 흘린 양 묻어난다는 게 이해가 선뜻 되지 않는 A양. 어떤 식으로 색깔을 들였는지는 몰라도, 물이 닿으면 바로 안료가 번질 수 있는 종이를 면지로 골라 넣었나 봅니다.

문제는 A양의 책꽂이에는 이런 갈색 면지를 넣은 책이 제법 있다는 데 있습니다. 특정 출판사 한 곳이 아니라 복수의 출판사에서 사용하는 걸 보면, 요 근래 유행하는 패턴인 모양입니다.

솔직히 짙은 밀크커피처럼 뭔가 분위기 있어 보이는 것만은 사실인데요, 그럼 다른 책들도 저 책처럼 이렇게 물이 닿으면 ‘커피를 엎지른 듯’ 유감없이 물감이 번져 나올지 궁금해진 A양, 물을 살짝 발라 보기에 이릅니다. 아니나 다를까, 물이 닿기가 무섭게 적나라하게 커피색으로 속지를 물들이며 침범하는 ‘면지의 역습’이 벌어지는군요. 결론적으로 면지가 내용물(속지)을 보호한다는 고정관념과 달리, 오히려 책을 망칠 위험 요인으로 잠복해 있는 셈인데요. 두고두고 책에 얼룩을 묻힐 ‘폭탄’이 책과 동거하고 있는 셈입니다. 출판사들은 이 사실을 알고도 멋 내기 좋은 저 재질의 면지를 넣은 것인지 A양은 새삼 궁금해집니다.

|

||

이렇게 ‘안전판’이라고 생각했던 어떤 존재가 결정적인 순간에 직면해 보면 쓸모없는 ‘미봉책’이었던 걸로 드러나는, 오히려 두고두고 상처를 남기는 애물단지임이 판명 나는 경우는 비단 책 제본 문제에서만 발견되는 건 아닙니다. 각종 정책면에서도 “당장 빼먹기에는 곶감이 달다”는 식으로 위험을 안고 일을 벌이거나 묵인하는 경우인데요.

최근 특히 신용카드와 관련, ‘카드 리볼빙, 알고 보니 고금리 대출’이라는 비판성 기사들이 줄을 잇는 걸 보셨을 겁니다. 그 기저에는 카드채가 언제 부실화될지 모른다는 우려감이 깔려 있습니다. 그렇잖아도 위태위태한 가계대출 문제에 도미노 현상을 일으킬 유력한 후보로 주목을 끌고 있는 셈이지요. 리볼빙의 경우 특히 우려를 사는 게 여러 형태의 다른 빚과 함께 사용하거나 신용도가 낮은 소비자가 사용하고 있는 경우가 부실화될 위험이 커서 특히 주목받고 있습니다. 하지만 지난 6월에 카드 리볼빙에 대해 금감원쪽에서 ‘소비자 경보’가 나오기 전까지 당국이 이런 문제점을 까맣게 몰랐던 건 아닌 것 같습니다.

이미 신용카드 신용대출 상품인 카드론과 다른 금융권의 신용대출을 함께 이용하는 ‘다중채무자’가 지난 4년여간 착실히 늘어오고 있었기 때문인데요. 2007년 152만명 규모던 다중채무자는 △2008년 168만명 △2009년 160만명 △2010년 177만명 규모로 점차 몸집을 불리는 추세였습니다. 리볼빙 문제만이 아니라 카드채 전반에서 경고음이 나오고 있었던 셈입니다.

문제는 이 위험성에도 불구하고, 2008년 서브프라임 모기지 여파로 불경기도 닥치고 해서 아무래도 ‘소비 진작’이라는 측면에서 카드 문제를 조이기 어려웠던 게 아닌가 해석해 봅니다. 마치, ‘국민의 정부’ 시절에 카드로 소비 진작을 하는 길을 택했던 것처럼 말이지요. 하지만 결국 이 선택은 나중에 ‘카드 대란’이라는 호된 후폭풍을 만나는 것처럼, 아무리 아쉽고 당장은 ‘때깔이 나도’ 사용을 최대한 억제해야 할 아이템은 있는 법입니다. 그저 당장 보기에만 좋은, 나중에 큰 피해와 상처를 남길지 모를 선택을 그저 “보기에(만) 좋았더라”라는 이유만으로 무책임하게 고르는 일이 없어야겠습니다.