[프라임경제]영등포 집창촌 단속에 항의하는 성매매 여성들의 집회와 시위가 뉴스를 타고는 있지만 이들의 절박함을 이해하려는 사회적 관심은 미미하다. 도덕적 명분 때문에 불편한 것이다. 실정법상 위법이지만 법으로 막을 수 없는 게 현실이다 보니 일부 국가에서는 아예 공창 제를 도입한지 오래다.

|

||

‘최대다수의 최대행복’이라는 공리주의 철학으로 다수결 원칙의 대못을 박은 제러미 벤담이라면 ‘집창촌은 성범죄를 줄이는데도 기여한다. 독신이나 욕구불만 남성들이 돈을 지불하고 성욕을 해결함으로써 얻는 쾌락, 성매매 여성이 돈을 버는 쾌락, 낮아지는 성범죄로 얻는 시민들의 쾌락의 합이 집창촌 인근 주민과 유통업자, 시민들이 느끼는 불쾌감, 영업손실 등 고통의 합보다 클 경우 단속해선 안된다’라고 말했을 것이다.

실제로 ‘청량리588’을 배경으로 쓴 이철용 전 국회의원의 소설 ‘어둠의 자식들’에서 성매매 여성이 단속하는 경찰에게 내질렀던 ‘내 거시기가 국가 거시기냐?’라던 대사는 벤담의 뒤를 이어 공리주의의 비인간성을 보강한 존 스튜어트 밀의 ‘개인의 독립은 절대적, 자신의 몸과 마음에 절대적 주권을 갖는다’는 <자유론>적 주장과 한 치의 오차도 없다. 국가가 성인끼리 합의한 ‘사랑’까지 간섭, 처벌하는 것은 과연 옳은 것인가? 국가의 전제적 명령에 저항하기 위해 ‘총’까지 들고 있는 미국의 매춘부라면 과연 총을 들어야 하는가?

그러한 잠시 현재의 ‘보편적 인권’의 기틀을 다진 고마운 도덕 철학자 칸트에 이르면 ‘존엄한 인간의 몸을 도구로 이용하는 성매매와 혼외정사’는 결코 있을 수 없는 일이다. 그런데 이것이 다시 미국의 평등주의 정치철학자 존 롤스의 <정의론>에선 여성의 상품화 운운하며 단속을 강조하는 유력자는 ‘기회불평등 사회에서 타고난 행운으로 호의호식하면서 사회적으로 가장 약한 자의 최소한의 이익마저 무시하는 배부른 도덕’으로 비칠 수도 있다. 어쨌든 철학자들은 좀 어렵고 그 중에도 존 롤스는 특별히 더 어렵다. 그리고 철학이 그저 고뇌를 즐기는 사람의 개인적 취향으로나 알았는데 이렇게 인류사회의 밑그림을 그려나가는 중요한 학문인지도 이제야 깨달았다.

결국 집창촌 문제를 어떻게 해결해야 정의로운 것인가. 그럴려면 우리는 우선 정의(正義)부터 정의(定義)해야 하지만 그게 쉽지 않다. 80년대 대학가는 최루탄이 교과서였다. 미국에서 갓 귀국한 젊은 사회학 교수는 ‘식인사회에서는 사람을 먹는 것이 나쁘니 그러지 말자고 주장하는 사람이 가장 먼저 잡아 먹힌다’며 ‘양키고홈’에 대해 질색을 했다. 학생들은 누가 옳은지는 역사가 증명해줄 것이라 했고, 교수는 역사가 증명해 줄 건데 공부나 하지 왜 난리냐며 갑론을박이었다.

경기도 양수리 방향 2Km 전방 ‘팔당 상수원 보호구역’ 표지판에는 ‘차량 추락시 수질오염이 우려되오니 서행운전 하시기 바랍니다’라고 분명하게 적혀있다. 원치 않는 사고로 죽은 사람과 남은 지인들의 고통보다 수도권 시민의 불쾌함의 고통이 더 크다고 보는 영락없는 공리적 접근이다. 이 표지판은 과연 정의로운가?

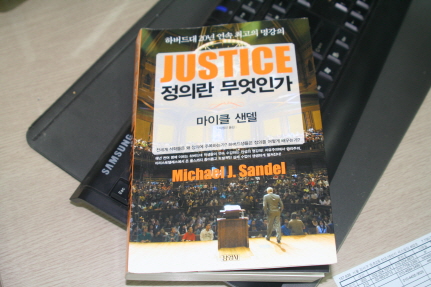

부자누진세, 안락사, 장기(콩팥)판매, 대리모, 낙태, 징병제, 군필자 가산점, 배아줄기세포, 농어촌학생 서울대 특례입학, 무상급식, 뉴타운 개발, 포퓰리즘… …도데체 ‘정의가 무엇인지’ 우리가 끝없이 토론하고, 합의해 나가야 할 이유들이다. 그래서 이 책은 최근에 출판된 ‘좌우파사전’과도 맥락이 통한다. 서로의 관점이 다른 수많은 문제들에 대한 합리적 해결책은 나와 다른 입장의 이해와 배려를 통한 ‘공평한 합의’가 최선이기 때문이다. 미래를 이끌어갈 대학 신입생들의 필독서 리스트에 이 책이 있는 것도 유능한 리더가 되려면 ‘공평한 합의’에 도달하는 훈련부터 익히라는 어른들의 권고로 보인다.

그런데 ‘정의란 무엇인가’에 무지하게 놀라운 사실이 하나 있다. 1750년 즈음 칸트 전성시대, 콩팥 시장은 성행하지 않았지만 부자들이 가난한 사람들의 생이빨을 사서 자기 잇몸에 심었던 증거가 화가의 그림(Transplanting of Teeth)으로 남아 있다는. 그래서 칸트가 이 역시 인간존엄성의 심각한 침해라며 이 갈았었다는.

|

||

컬럼니스트 최보기 thebex@hanmail.net