글=김동가 (오륜스님), 그림= 김진두

|

||

“조심해!”

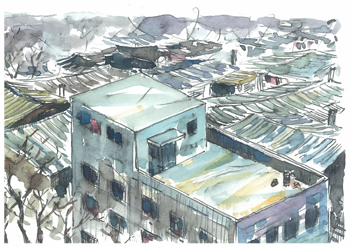

장위동. 내가 백영호 선생님 곁에서 철수를 하고 잘 아는 선배의 도움으로 옮긴 보금자리가 여기에 있다.

3층 건물로 1층에는 제품공장이 있고, 2층과 3층에는 여인숙처럼 방이 다닥다닥 붙어 있는 쪽방들이다. 집없는 서민들의 좋은 보금자리로 대부분 월세를 내고 있다.

선배분이 3층에 살고 있고, 나는 그 옥상에다 지어놓은 별채를 임대받아 살고 있다.

큰방은 내가 쓰고 두 번째 큰방은 밤에 일하는 아가씨들 3명에게 싼 값으로 세를 주고, 작은방 하나는 이발소에 근무하는 40대의 홀아비인가 하는 사람에게 세를 주어 보증금 외 집세는 두 군데서 충당이 되는 형편이다.

연탄 보일러가 고장이 나 겨울에도 뚜꺼운 요를 깔아 놓고 있으며 연탄난로를 방에 들여 놓고 있다.

건물 주인의 사정이 좋지 않아 내가 입주시에 필요하면 본인이 고쳐 쓰고 나중에 이사할 때는 그 값을 치뤄 주겠다는 약속을 받았으나, 내가 시간이 없어 공사를 못하고는 차일피일 미루고 있는 터이다.

아침에 내가 출근하고 없으면 작은방의 아가씨들이 번갈아 내방의 연탄불을 갈아준다. 방값을 싸게 주는 조건이었다.

40대의 홀아비 방에서는 혼자 사는 남자의 특유한 냄새와 포마드 기름냄새 때문에 항상 창문을 열어 놓곤 한다.

내가 저녁에 돌아오면 방은 깨끗이 정돈이 되어 있고 연탄불은 새로 갈아 피운 탓인지 파란불꽃이 살아있다.

창문도 열어 놓아 방안에 냄새가 나지 않도록 세 아가씨들이 나에게 성의껏 배려를 해주고 있는 터라 그 홀아비보다는 대접을 받고 있는 것이다.

가끔씩 술이 떡이 되어 조잘조잘 대는 소리가 신경이 쓰이긴 하지만 밉지 않게 행동들을 하니깐 참고 넘길 수가 있었다.

그런데 순자라는 아가씨가 유난히 눈에 자주 띄는 것이 신경이 쓰인다.

수돗가에 세면하면 들어오고 내방에서 청소를 하고 연탄을 갈고 정돈을 할땐 가끔씩 내가 들어서면 마주치곤 “오셨어유?” 하고는 “청소했어유.” 하면서 살짝 웃으면 왼쪽뺨에 보조개가 약간 파이는 것이 이쁘게 느껴지곤 했다.

충청도 당진이 고향이라며 봉제공장에 다니다가 그렇고 그런 일이 있어서 술집 호스테스로 전락한 야무지고 착한 아가씨다.

스물한살의 한창 좋은 나이에 상처를 간직하고 살아가기는 아까운 여자라고 느끼면서 나도 가끔씩 일요일에 집에 있으면 말도 걸며 어울리려고 노력한다.

“순자씨, 시장봐서 밥해서 같이 먹어요. 그런데 언니들은 어디 갔어요?”

“길 건너 목욕탕에 갔어요.”

본인은 새벽에 목욕을 갔다와서 언니들만 눈을 뜨자마자 목욕탕에 갔느니 어쩌니 하면서 묻지도 않은 말들을 늘어 놓는다.

“순자씨의 된장찌개 솜씨로 점심배를 채웠으면 좋겠는데...”

“그렇게 허셔유.”

말이 무섭게 곧바로 엉덩이를 흔들며 나간 순자씨는 시장에서 양념들과 두부 한모를 들고 들어온다. 그리곤 부산 집에서 추석때 가지고 온 쌀 한말이 남아 있는 찬장 옆의 항아리 속에서 쌀을 꺼내 밥을 하고 찌개를 보글보글 끓인다.

막 먹으려고 하면 목욕 간 언니들이 돌아와서 같이 아침 겸 점심을 먹은 기억이 여러번 있었다.

내가 있는 방이 그녀들은 큰방이라 부르면서 자주 들락거리며 방열쇠를 그녀들이 한 개를 가지고 있는터라 자유자재로 왔다갔다 하는 부담없는 처지였다.

일제 고물 흑백 텔레비전은 그녀들의 전용이고, 일요일에도 내가 없는 날에는 내방에서 놀다가 잠도 자고 담배도 피우고 하다가 일 나갈 때는 깨끗이 정돈하고는 아무런 흔적도 남기지 않는 말끔한 아가씨들이였다.

미스연이 도착하는 7시면 그녀들은 한밤중이여서 일어날 생각도 않을 시간이지만 그래도 괜한 신경이 쓰이는 것은 무슨 까닭일까 하는 생각도 든다.

순자씨의 표정이 눈에 들어온다. 실망한 그런 얼굴 표정이. 7시 약속은 이미 했고, 그녀들 특히 순자씨가 신경을 쓰든 안쓰든 상관이 없는 처지니 기분이 내키는데로 부담없이 행동할 수 밖에 없었다.

일을 끝내고 집에 도착하니 11시가 넘었다. 옥탑방으로 오다가 3층 선배한테 들렸다. 막 잠자리에 들려고 했다.

“형님 자요?”‘

“인제오나? 안잔다. 들어온나?”

창문에 불빛이 있어 안자는구나 하고 길거리서 떨이로 파는 군고구마를 한봉지 싸들고 있었기에 몇 개 드리려고 했는데 선배의 시원스런 대답과 함께 마침 문이 열린다.

“밖깐 날씨 춥제? 어서 들어 온나. 구둘막에 손 좀 녹이고 올라가라. 느그방은 보일라 공사를 해야 할낀데, 추버서 우짜노?”

오리지날 경상도 사투리의 선배는 그래도 부산 토성동 출신에다 경남상고를 졸업하고 명문대학을 나온 인텔리다.

광산업에 실패해 지금은 복덕방에 드나들며 소일을 하고 지내고 있다. 별로 찾아오는 이가 없는데다 안스러워 가끔씩 나라도 들여다 보곤 한다.

“괜찮소. 방에 난로를 피워 놓으니까 추운 줄 모르겠데요. 형님, 이거 몇 개 잡숴보쇼. 잘 밤에 괜찮을는지 모르겠네만.”

“나는 올라 갈라요. 일할 것이 많아 밤새야 해요.”

“그래 올라가라. 그런데 이런 걸 말라꼬 사왔노? 니나 묵지 않고...”

<계속>